TREK Madone SLR Gen.8

先代マドンに匹敵する空力性能を、エモンダと同等の重量で実現した「完璧なレースバイク」。

革新的な空力コンセプト「フルシステムフォイル」によって、エアロと軽量、2つの血脈が10年ぶりに統合。オールラウンドロードバイクの「マドン」が帰ってきた。

本稿でレビューするバイクは、トレック・ジャパン様よりお借りしたものです。

長所 -Pros-

- 新コンセプトによる空力と軽さの両立

- フレームの反応性の高さ

- 進化したIsoSpeedがもたらす乗り心地の良さ

短所 -Cons-

- SLRグレードは手が届かない価格

- エアロボトルの使い勝手

- サドル高の調整範囲が狭い

空力と軽量性を併せ持つ「完璧なレースバイク」

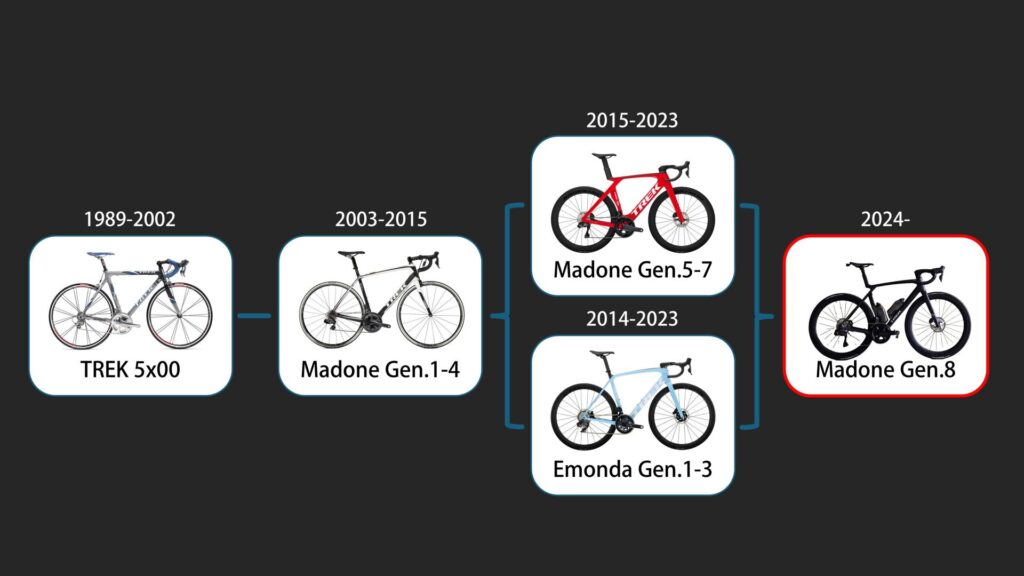

2024年6月28日、マドンがフルモデルチェンジし、第8世代となった。

同時に、エモンダがラインナップから消滅。つまり、マドンとエモンダは統合され、今後トレックのレース用ロードバイクの選択肢は「マドン」ただ1車種となる。

これまでトレックはエアロロードの「マドン」と、軽量オールラウンドバイクの「エモンダ」を擁していた。

というのも、ロードバイク開発では、空力と軽量性という相反する要素の両立が難しかったからだ。そのためトレックは状況に応じた2種類のバイクを用意し、平坦主体の高速レースならマドン、きつい上りがあるなら軽いエモンダを使うのがベストとしていた。

しかし、仮に、レース中、瞬時にバイクを切り替えられたらどうだろうか?

強い風が吹く区間や、逃げを試みるときはマドンに、アタックが散髪するアップダウン区間や、超級山岳ではエモンダに乗れたら、最高ではないだろうか。

…新型マドンが目指した「完璧なレースバイク」とはこういうことだ。

新たな素材と製法、そして革新的な空力コンセプトにより、第7世代マドン同等の空力性能を、エモンダと同等の重量で実現した。それが第8世代マドンだ。

320gもの軽量化

第8世代マドンを眺めると、全体的なスタイリングは第7世代マドンに似ているが、細身になっていることがわかる。

マドン8は、各チューブを細身にし、最低限の材料で剛性を確保することで軽量化を図っている。

また、使用されるカーボン素材も従来のOCLV800から、20%強いというOCLV900カーボンに進化した。

さらに、成形プロセスにも改善がなされた。フレーム成形時に内側に挿入するブラダーを改良し、内部のシワが少ない製品を作るとともに、フォークのステアラーとブレードを一体成型した「シングルピースフォーク」によって強度や剛性を保ったまま軽量化を実現した。

形状、素材、製法。これら3つの面から見直しを行うことで、第8世代マドンSLRの重量は

- フレーム:765g

- フォーク:370g

と、第7世代マドンより320gもの軽量化を実現し、エモンダとほぼ同重量となった。

革新的な空力コンセプト

重量はエモンダと同等になった新型マドンだが、空力においてはマドン7と同等以上の性能を実現してる。その鍵となったのが「フルシステムフォイル」という新しい空力コンセプトだ。

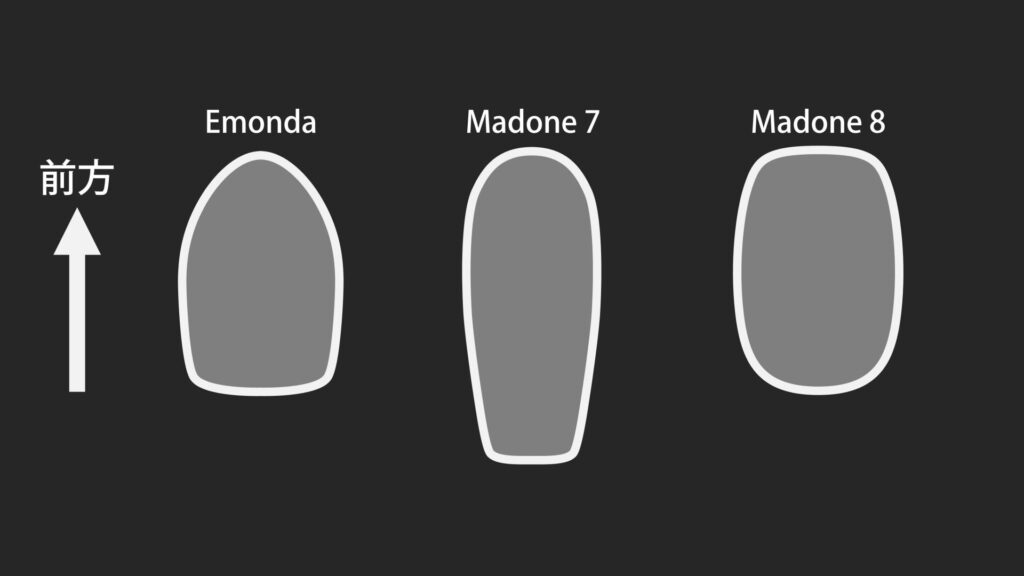

フルシステムフォイルの説明に入る前に、エモンダ、マドン7、マドン8それぞれのダウンチューブ断面形状を見てほしい。

エモンダやマドン7は、トレックが「KVF:Kammtail Virtual Foil」と呼ぶ、いわゆるカムテール形状となっている。これは翼型の後半を切り落とすことで、翼弦長の長い翼を仮想的に実現できる、つまり、軽量で空力に優れたチューブを作れるというアイデアだ。

トレックに限らず、ほぼすべてのエアロロードはこのカムテール形状のチューブを採用している。

対して、マドン8のダウンチューブに目を向けると、その断面は四角い形状をしていて、とても空力が良いようには思えない。

実際、チューブ単体での空力はマドン7やエモンダに遥かに劣るだろう。

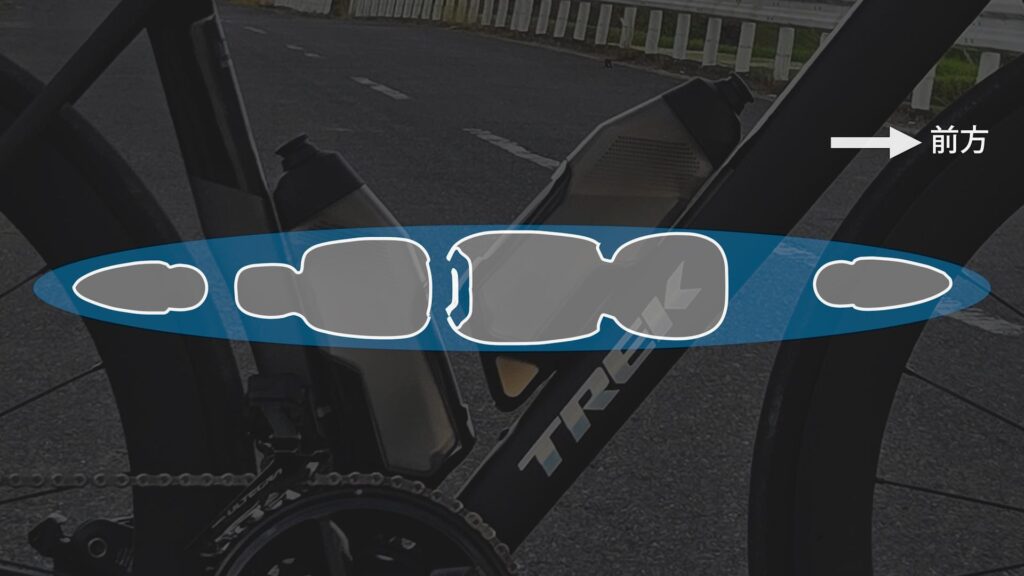

ところが、チューブ単体ではなく、バイク全体で見ると全く話が変わってくる。

バイク中程を水平に切断すると、フロントホイール、ダウンチューブ、専用設計のエアロボトル2本、シートチューブ、そしてリヤホイールが、全体で大きな翼型を形成している。

実際の走行中は、ダウンチューブが単体で走るわけじゃない。「システム全体でエアロを実現する」アプローチ、それが「フルシステムフォイル」だ。

専用設計のRSLエアロボトルは幅が細身で、かつ前三角の隙間を塞ぐような形状に工夫されている。このボトルがあって初めてフルシステムフォイルが完成する。

ボトルケージは専用品だが、このケージは通常の丸ボトルも保持できるようになっている。

トレック社内で行われた風洞実験の結果は以下の通りだ。

下表は、各速度における、マドン8の空力改善[W]を示している。

35km/hという速度域でもエモンダに対して13Wも節約でき、アマチュアライダーにも大きな恩恵があると言える。

速度が上がるに従って、空気抵抗の差はより大きくなる。

トップライダーのゴールスプリントに相当する64km/hでは、実にエモンダと74W以上の差が生まれる。マッチスプリントになったら、これは勝負にならないだろう。

繰り返すが、重量はエモンダと同じだ。アタックのキレやヒルクライムの軽快感はそのままに、空力性能だけが上乗せされている。

マドン7に対しても僅かだが空力向上を果たしている。

ヨーアングルが10度以上となる強い横風の条件下では、マドン7のほうが有利だが、走行中のほとんどのシチュエーションを占めるヨーアングル10度以下においては、マドン8の空力がより優れるそうだ。

IsoFlowの快適性向上

マドン7で採用されたトレック独自の快適性向上技術「IsoFlow」は、マドン8でさらに進化した。

シートチューブの穴のサイズは小さくなり、空力性能は僅かに落ちたのではないかという疑念は残るが、一方で軽量化するとともに柔軟性が向上した。

快適性の指標となる縦剛性(サドル基部を1mm押し下げるのに必要な外力)は以下の通りだ。

この数値が示す通り、マドン8は先代に比べて80%もしなやかになった。

フレームの乗り心地への影響は僅かで、その大半はタイヤとその空気圧、ホイールが決定する。したkがって、80%快適になる、というわけではない。

だが、足回りが同じであれば、身体へのダメージが軽減されることが期待できる。長時間、長距離走った時には、体力を温存できるはずだ。

サイズラインナップの見直し

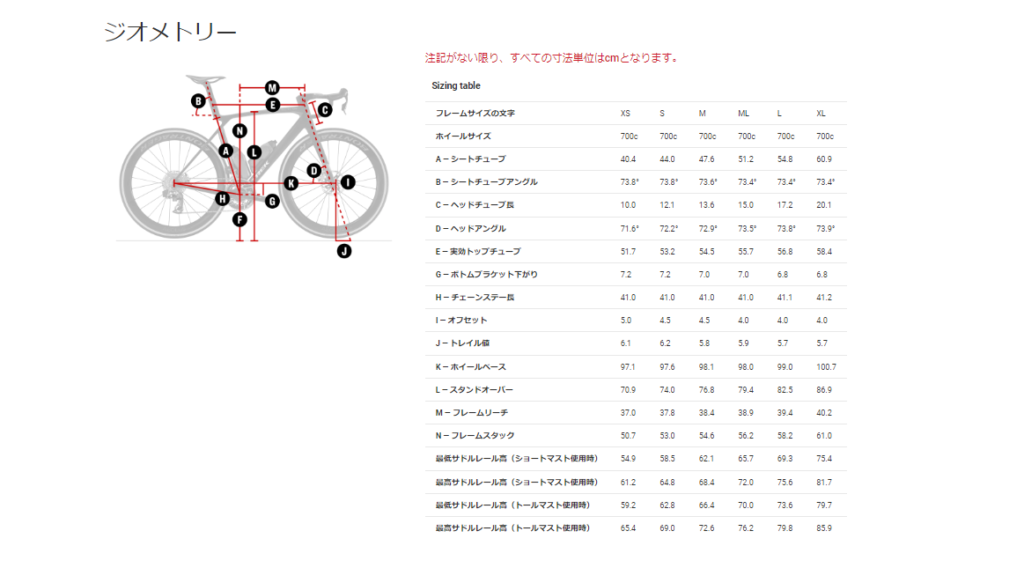

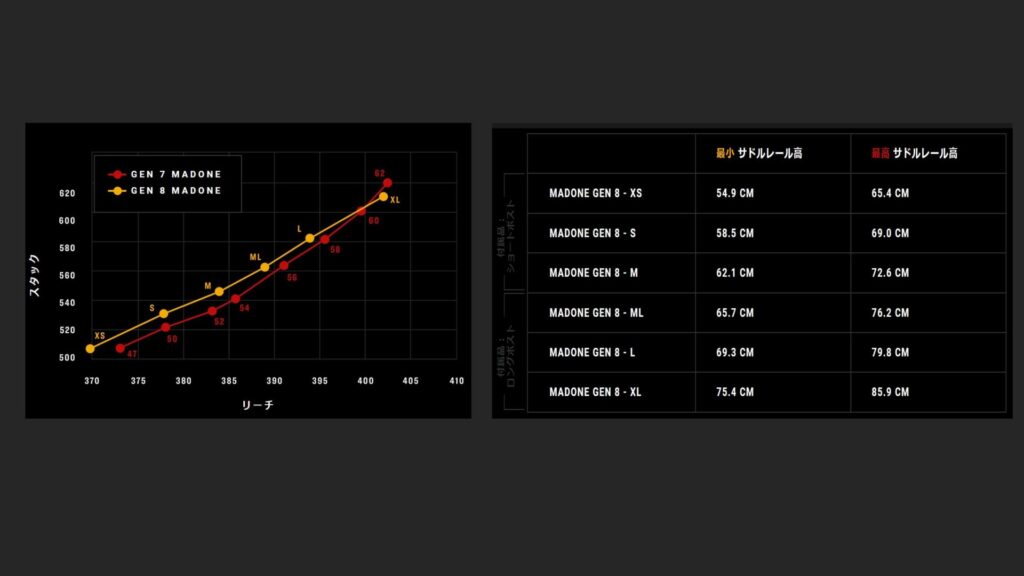

マドン8のジオメトリは、基本的に先代マドン7を踏襲しているが、サイズライナップに変更が加えられた。

各サイズ間のオーバーラップを減らし、8サイズから6サイズへと集約。一見するとコストダウンを図ったかのように見えるが、最小サイズはより低身長のライダーに対応するようになった。

さらに、フォークオフセットはマドン7の2種類から、3種類に増加。すべてのフレームサイズでトレール量を適正値に収め、自然なハンドリングを実現している。

また、サイズごとにチューブの形状が違い、小柄なライダーが乗るスモールサイズはより軽くしなやかに、重くパワーがある大柄なライダー用のフレームはより高剛性に、最適化が図られている。

極めつけには、サイズ別に風洞実験まで行う徹底ぶりだ。

サイズラインナップ自体は少なくなったが、各サイズへのこだわりはむしろ増したと言える。

低身長から高身長まで、あらゆる体格のサイクリストに勧められるバイクになった。

ただし、サドル高の調整範囲が狭い点には注意が必要だ。

とはいえ、シートポストの長さは2種類あるので、交換することである程度対応は可能だ。

その他のフレーム仕様

マドン8のタイヤクリアランスは32mmとされており、悪路のクラシックレースにも対応する。

また、BBはT47。スレッド式で異音が発生しにくく、交換も容易だ。

トピックはUDH規格ハンガーを採用したことだ。

SRAMが提唱するリヤディレイラーハンガーの共通規格。それがUDH(Universal Derailleur Hanger)だが、これはMTBではすでに採用されている直付けリヤディレイラー「T-TYPE」対応の布石と思って間違いないだろう。

(T-TYPEディレイラーはUDH規格のフレームにのみ取付可能)

すでにグラベルレースではT-TYPEのプロトタイプが目撃されており、ロード系のディレイラーもT-TYPEとなる可能性が高い。

今後のコンポアップグレードを考えると、フレームがUDH規格かどうかは需要なポイントになると思う。

他に、SLRグレードは電動変速専用となるが、カーボンのグレードを落としたマドンSLは機械式変速にも対応する。

ちなみにSLグレードはSLRより250g増となるが、これでもなおマドン7より軽い。

軽量化されたバーステム(ハンドル)

ハンドルは、ステム一体型の専用バーステム。マドン7と同様、ドロップ部よりブラケット部が3cm狭くなったフレア形状で、巡航時の空力を向上させている。

マドン7用バーステムとの違いは上ハンドルの形状。

平べったい翼断面から、細身で丸みを帯びた形状に変わり軽量化された。

副産物として、上ハンドルの握りやすさも向上。ハンドルバー単品での空力は多少悪化しているはずだが、ハンドル後部では常にライダーの膝が上下しているため、バイク+ライダー全体では空力にほとんど影響しないという。

コンポーネント

試乗車としてお借りしたMadone SLR 7は、アルテグラDi2を搭載するモデル。

ギヤ比は52-36×11-30Tで、ブレーキローターは前後とも160mmだった。

ホイールは従来製品のBontrager Aeolus Pro 51。リムハイト51mm、リム内幅23mmのカーボンリムで、組み合わされるタイヤはピレリ PZEROの28cチューブレスとなる。

イマドキ、レースバイクでも28cが当たり前なのだ。

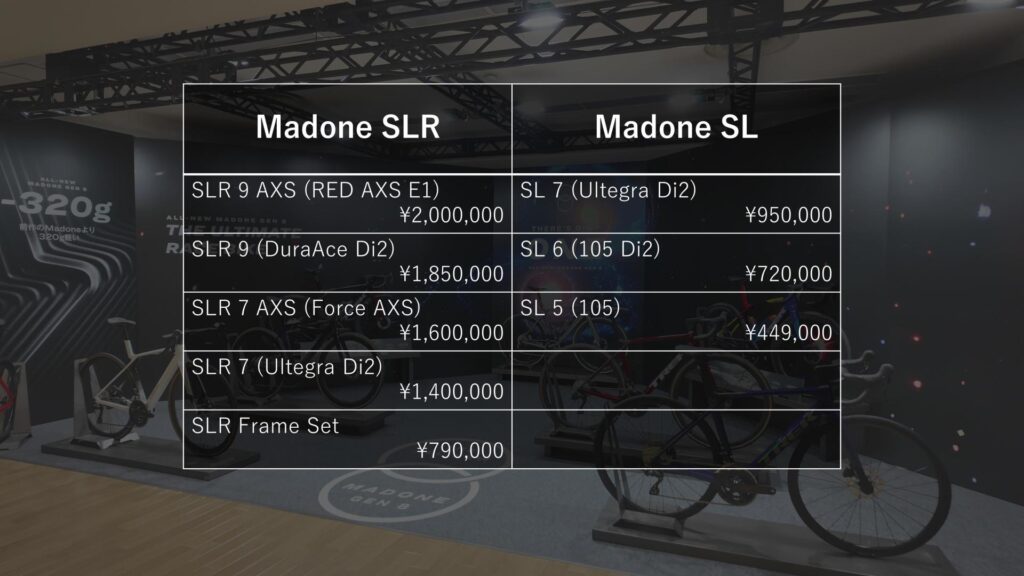

価格

フレームはSLRとSL、2グレードで展開される。

SLRのフレームセットは85万円。SRAM RED AXS E1を搭載するMadone SLR 9 AXSは200万円。為替や物価上昇の割には、ほとんど値上がりしなかったな、という感想を抱いた。

だが、依然として高価なことには変わりない。

性能も凄まじいが、価格もスーパーカーだ。熱心なサイクリストであっても、このバイクを手にできる人は限られる。

一方、エントリー向けのSLグレードは、だいぶ価格が抑えられている。

最も安い機械式105を搭載するモデルは約45万円。もちろん、重量や乗り味の面でSLRとSLにはハッキリとした差があるが、それでも、最新のエアロダイナミクスを備えたバイクがこの価格とは。

第7世代のマドンSL(105Di2)は80万円以上したことを考えると、大幅な低価格化だが、その理由は、「従来エモンダが担っていたエントリー層をカバーするため」らしい。

実走レビュー

バイクをお借りするスケジュールの都合で、2~3日間、150km程度ではあったが、普段の練習コースを中心に、平地、アップダウンなど、様々なシチュエーションでバイクの感触を確かめた。

反応性

まず最初に感じたのは反応性の良さ。剛性が高いのはもちろん、踏み込んだトルクのぶん、推進力になっているイメージ。

第7世代のマドンに比べると、切れ味鋭いアタックで急加速する際や急勾配のヒルクライムなど、高トルクを掛ける場面でのレスポンスが向上している。

大パワーで踏み込むのが楽しいバイクだ。

乗り心地

乗り心地も良くなった。先代モデルのマドン7をテストした際は、リヤ側の振動吸収性の低さを指摘していた。

IsoFlowやフレックスするハンドルで快適性を稼いでいるが、フレーム自体は結構ハードな印象を受けた。

特にリヤ三角が硬いようで、舗装の荒れた場所だと、ペダルに載せた脚に結構ゴツゴツ伝わってくる。

快適性の確保はIsoFlowに任せて、フレームはパワー伝達効率を最優先に設計しているのだろうか。ともかく、快適性はタイヤで稼ぐタイプのフレームだ。

第7世代マドンSLRレビュー

路面状況の悪い場所も走る私の場合、少なくとも後輪にはちょっと太めのタイヤを履いて、空気圧を下げたいところだ。

しかし、新型のマドン8ではIsoFlowの柔軟性が高まり、大幅に快適性が向上した。

もちろん、23mm幅のワイドリム+28cチューブレスタイヤの恩恵が大きいが、レースバイクの中では快適性がトップクラスに高いSuperSix EVO(28cTLR)と比べても遜色ない乗り心地だ。

レースバイクだからこそ快適性は重要だ。

突き上げが大幅に軽減されることで身体への疲労が抑えられるのはもちろん、多少の荒れた路面でもバイクが弾かれないため、ハイパワーなペダリングでトラクションを与え続けられる。つまり、より速く走れる。

ハンドリング

ハンドリングは、28cタイヤとの組み合わせで、峠道のダウンヒルでも思いのままにバイクをコントロールできる。

安定性(スタビリティ)と俊敏性(アジリティ)を両立した絶妙なバランスだ。

やや過敏な印象があった第7世代マドン+26cタイヤに比べると、ジオメトリはほとんど変わっていないものの、ずいぶん走りやすい。

ワンサイズ太くなったタイヤのほかに、フロントフォークの剛性向上や、振動吸収性の改善が効いているのかもしれない。

エアロボトルはイマイチ

バイクの乗り味に関しては文句の付け所が無かったが、「フルシステムフォイル」のキモであるRSLエアロボトルは正直イマイチだった。

マドン8の空力性能を最大限に引き出すために開発されたこのボトル、残念ながら使い勝手に難があると言わざるを得ない。

テーパーが掛かった形状は空力的な洗練を感じるが、ボトルを抜く際に掴みにくい。

しかも表面は滑らかなので、雨や汗で濡れた状態だと非常に滑りやすい。

ボトルケージの保持力が高いことも相まって、ボトルを抜く際にストレスを感じる。

逆に差し込む際は、まっすぐ押し込むだけでボトルケージの正しい位置に収まる。

この点は通常のボトルと使い勝手の差は感じないが、逆手でボトルを持つ人は、ボトルとケージの間に手の肉を挟む事がある。私も一度やったが、これは結構痛い。

さらに、運用上の問題もある。

このボトルはフレーム前三角の隙間を塞ぐため、下面が斜めに切り落とされた形状となっている。

そのため、地面に自立しない。

ボトルとしての使い勝手は、キャノンデールのエアロボトルのほうが上だ。見た目は野暮ったいが、通常の丸ボトルに近い感覚で扱えるため、実用性に優れている。

なおボトルとケージの合計重量もキャノンデールのほうがやや軽い。

| ケージ重量 | ボトル重量 | 合計重量 | |

| トレック | 38g | 97g | 135g |

| キャノンデール | 49g | 68g | 117g |

RSLエアロボトルはエアロ性能を追求するあまり、ボトルとしての使い勝手が蔑ろになってしまったという印象だ。

実際のレースシーンにおいて、多くのサイクリストは通常のボトルを使用することになるように思う。

まとめ:エアロロードは絶滅する

このバイクに「マドン」と名付けられたことを知った時、「ようやくマドンが戻ってきたか」と思った。

2003年に初代モデルが発売されたマドンは、TREK 5000シリーズ(1989-2002)にルーツを持つ、「軽くて速い」オールラウンドロードバイクだった。

それが、2015年の第5世代でエアロロード化。代わりに軽量性に特化したエモンダ(2014-)が登場し、今に至っていた。

したがって、第8世代マドンで、「エアロ」「軽量」の2つに分かれた血脈が10年ぶりに再統合されたことになる。

平地も山岳も「どんな状況でも速く走れるバイク」というコンセプトや歴史を考慮すると、やはりこのバイクの名前は「マドン」がふさわしいだろう。

この統合は賛否両論あると思う。より空力を高めたマドンや、さらに軽量なエモンダを作ることも可能だったはずで、「コストダウンのためにモデルを統合した」という見方もある意味間違っていないのかもしれない。

だが私は、技術革新で(相反する要素である)「空力性能」と「軽量性」を両立できるようになった。だからモデルを統合した。と考えている。

昔話をすると、リヤ変速が9速や10速の時代は、コースに合わせてスプロケを交換するのが当たり前に行われていた。

平坦は11-23Tや25Tを選択して効率を高め、山岳では11-27Tや28Tで急勾配に対応する。

しかし、12速が当たり前になった今はどうだ。例えばシマノを使う選手は、どんな場所でも11-34Tでこなす。

これは、多段化に伴って、クロスレシオとワイドレンジを両立できるようになったからだ。

私は「エアロロードは今後、絶滅する」と予測している。

それは、エアロダイナミクスが重要視されなくなるという意味ではない。

エアロなだけ、軽いだけのバイクは時代遅れ。もう一歩進んで「空力に優れ、軽量で、快適であることが優れたロードバイクの条件」になるということだ。