Cannondale Synapse Carbon 2 RLE

ロードサイクリングからツーリング、ちょっとしたグラベルまで、幅広い用途に対応するロードバイク。

最大35cのタイヤに対応したエンデュランスロード・オールロードに分類されるがジオメトリが絶妙で、適度にクイックなハンドリングと軽快な走りを楽しめる。外装ケーブルと汎用規格を採用し、整備性に優れる点もメリットだ。

目玉はオートライトと後方警戒レーダーを統合した「SmartSense」システム。取り付け方法やバッテリーライフの短さといった欠点は認められるものの、「ライド中の安全性を高め、精神的なストレスを軽減する」というコンセプトは独特で評価できる。

本稿でレビューするバイクはキャノンデール・ジャパンの試乗車です。パーツスペックは市販車両に準じます。

長所 -Pros-

- 安全性を高める「SmartSense」システム

- スムーズな乗車感と適度にクイックなハンドリング

- 整備性に優れた外装ワイヤーと汎用規格

短所 -Cons-

- 走行性能を損なう鈍重なホイール

- ライトやレーダーの取り付け方法が洗練されていない

- スマートセンスのバッテリー持ちが悪い

動画

すくみずログ YouTubeチャンネルでレビュー動画を公開中

エンデュランスレーサーからオールロードへ

キャノンデールのシナプスカーボンは、クラシックレースなどの長距離をターゲットとしたエンデュランスレーサーとして開発されていたが、2022年にモデルチェンジした第5世代シナプスカーボンは方針転換。サイクリング、通勤、通学、そして軽いグラベルライドにも対応する多用途なオールロードバイクへと生まれ変わった。

このモデルの最大の特徴は、ライトとレーダーを統合した「SmartSense(スマートセンス)」システムだ。走行に連動して自動的に点灯するライトと、ガーミン製の後方警戒レーダーシステムを組み合わせることで、安全性を大幅に向上させている。

ロードバイクとしては珍しいシステムのため、シナプスカーボンの製品紹介記事ではスマートセンスばかりクローズアップされる。

しかし本稿では、ロードバイクとしての走りにも目を向けていく。

シナプスカーボンはロードバイクとして突出したところは無いが、適度にクイックで軽快な走りをするし、しかもメンテナンスもしやすい。もっと評価されるべきバイクだと思う。

フレームデザイン

ロードバイクのフレームといえば、レースシーンで見栄えする派手なカラーリングと主張の強い大きなブランドロゴが定番だが、シナプスカーボンのフレームは、落ち着いたカラーリングで展開される。

キャノンデールロゴはトップチューブに小さくあしらわれ、全体的に無印良品的な雰囲気が漂っている。

各チューブはエアロを意識したシェイプになっている。とはいえ、エアロフレームというわけではなく、重量や剛性に影響を及ぼさない範囲という印象だ。

特に高弾性の炭素繊維を使用しているわけではないが、フレーム重量は1035g(56サイズ)に抑えられている。

フレームはキャノンデールのプロポーショナルレスポンス技術により、各サイズごとに適切な設計が行われている。2種類のフォークオフセットで適切なハンドリングを実現するのはもちろん、チューブ形状やカーボンレイアップが調整され、サイズに応じた最適な剛性が確保されている。すなわち、小柄なライダーが乗るスモールサイズはより柔らかく、大柄なライダーが乗るビッグサイズはより高剛性となっている。

リヤ三角はエアロロードのようなドロップドシートステーだが、これはTopstone CarbonやSuperSix EVOのような、後輪のコンプライアンスを狙った構造だと推測できる。

スローピングが強めで、シートピラーの突き出しが長い点も快適性向上に寄与している。

フレームは最大35mm幅のタイヤに対応しており、フルフェンダーを装着した際でも30mmタイヤが収まるようになっている。太めのタイヤを履けば軽いグラベルライドにも対応できるが、最適なタイヤ幅は純正採用される30cを中心に上下ワンサイズ、28~32cといったところだろうか。

この範囲を外れると、ハンドリングがやや不自然に感じられるかもしれない。

シフト・ブレーキワイヤーは外装式で、シートポストは27.2mm径の汎用品。シートクランプも外付けタイプだ。

さらにBBもキャノンデール伝統のBB30系ではなく、スレッド式のJIS BBを採用しているため、メンテナンスがしやすい。

フレームには前後のフェンダー台座やトップチューブバッグをボルトオンする台座が設けられ、ツーリング用途でも使いやすい。

ライトとレーダーを統合した「SmartSense」システム

スマートセンスは、前後ライトと後方警戒レーダーを統合した先進的なシステムだ。

このシステムは専用のヘッドライト(レザイン製)とテールライト、さらに、ガーミン製のミリ波レーダー(Variaシリーズと同等)で構成され、ホイールが回転すると自動的に起動する。

これらはダウンチューブに搭載されたバッテリー(容量19.4Wh USB-C充電)の電力で動作するため、各ライトやレーダーを個別に充電する必要はない。

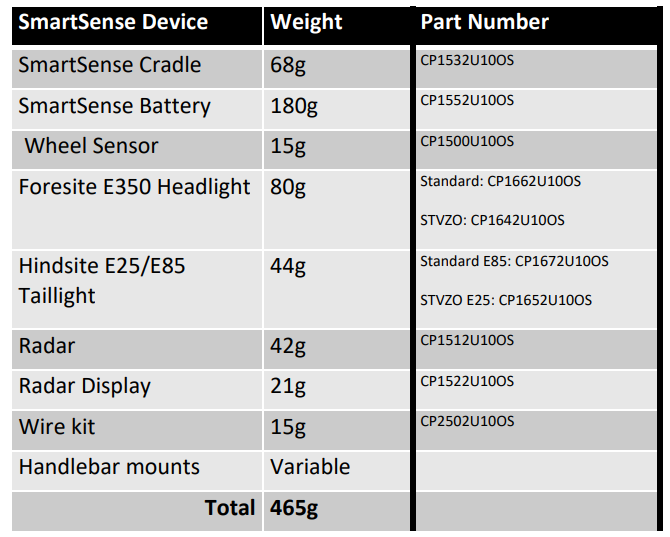

ただし、システム全体の重量は465グラムで、それなりのウエイトとなる。

また、大柄なライトに加えて多数のブラケットやケーブルが目立ち、やっつけ感というか、ゴチャついた印象を受けた。

ここはもうひと頑張りして、システムの先進性に見合ったスッキリした外観を実現してほしかった。

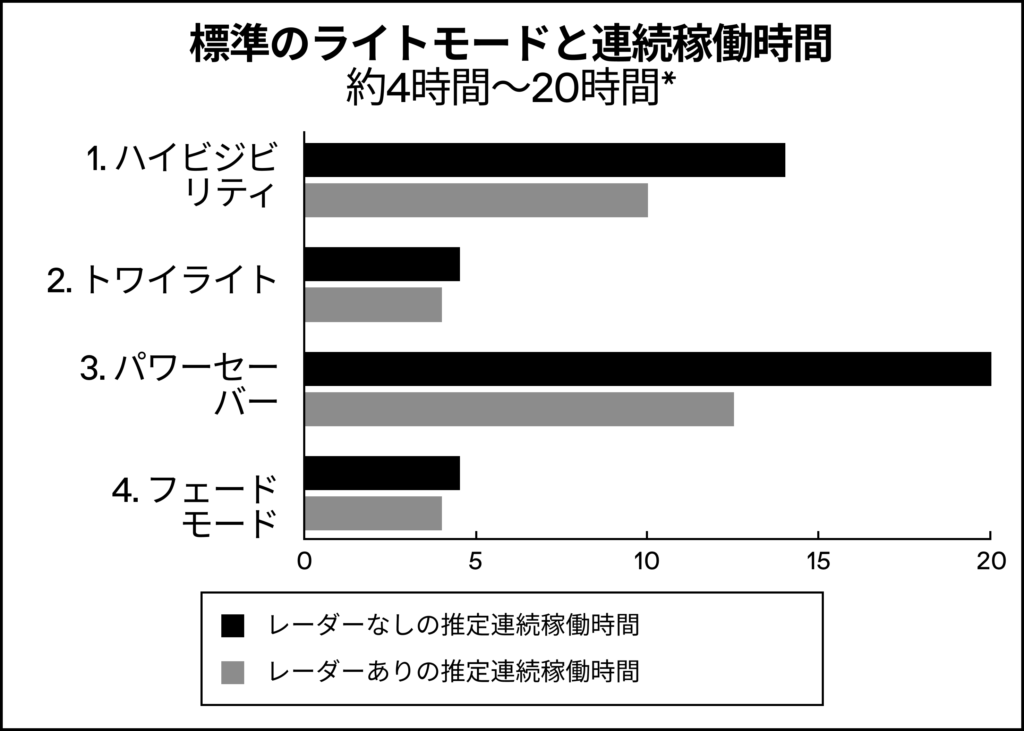

ライトの点灯パターンは4種類あり、キャノンデールのアプリで調整可能だが、バッテリーライフは点滅モードで最大10時間、常時点灯では4時間と、長時間のライドには不向きだ。

レーダーは最大140メートル後方から接近する車両を検知し、警告を発する。

車両の接近状況はハンドル上のインジケーターの他、Garmin Edge・Wahoo ELEMNT等のサイクルコンピュータの画面上に表示することも可能だ。

レーダーの性能はなかなかのもので、誤検知は1日数10km走っても1~2回程度。複数の車両が走っている際も正確に検知できる。

ところで、ライトはシナプスカーボンの全モデルに装備されるが、レーダーは搭載されないグレードもある。

装備するオプションは型番末尾の文字で確認でき、RLEはそれぞれ

- R…レーダー

- L…ライト

- E…電動シフト

を表している。

今回お借りしたバイクはレーダー・ライト・電動シフト(アルテグラDi2)を全て搭載しているので、Synapse Carbon 2 RLEというモデル名だ。

他のモデルだと、例えばSynapse Carbon 3 Lはライトのみ、

Synapse Carbon 2 LEはライトと電動シフト(このモデルは105Di2)を搭載していることがひと目で分かる。

ジオメトリとハンドリング

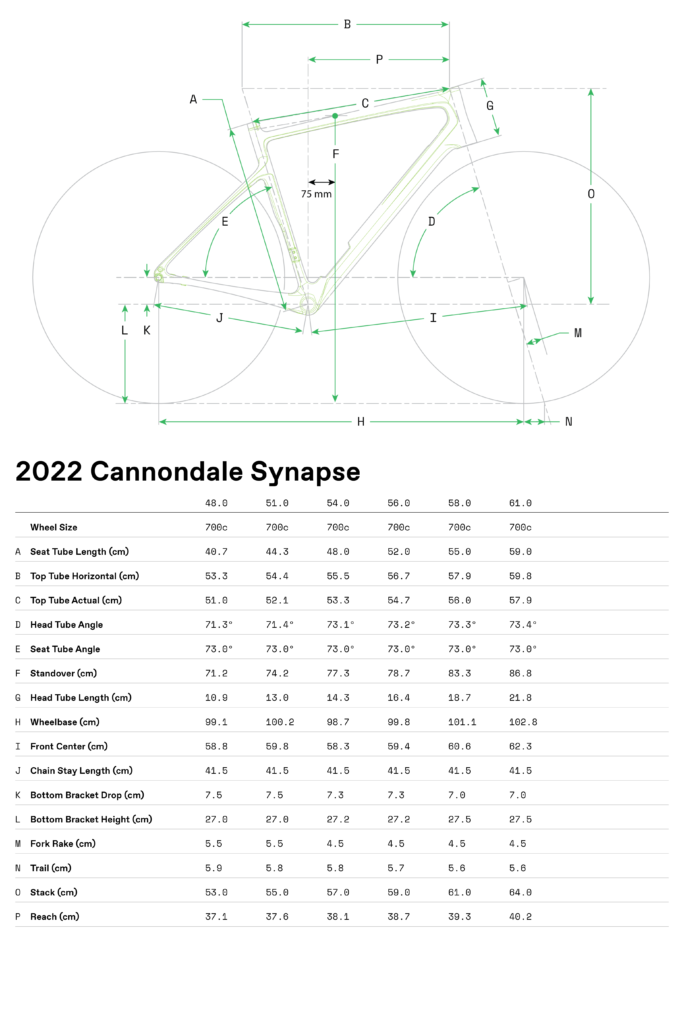

シナプスカーボンのジオメトリは、オールロードながら、他社の競合車種と比べると若干アグレッシブだ。

こういったエンデュランスロード・オールロードは、直進安定性を高めるためヘッドアングルが寝かされることがセオリーだが、Synapse CarbonのヘッドアングルはSuperSix EVOより立っている。

なお、ヘッドアングルは全サイズ異なり、フォークオフセットも2種類用意される。真面目にハンドリング設計されていることがうかがえて好印象だ。

また、ヘッドチューブも相当に短い。ジオメトリ表のスタック値はSuperSix EVOより15mm高いが、実はこのスタック値はダストカバーの高さを含んだ数値だ。ロープロファイルなダストカバーに交換することでSSEVOよりハンドルを下げ、より低いポジションを実現できる。

このように、ヘッドチューブ周りはレースバイクと見紛うほどのジオメトリだ。

一方で、BBは太めのタイヤに合わせて低めの設定で、チェーンステーは5mmほど長い。フレームの後ろ半分にはオールロードらしさを感じることができる。

バイク全体としては、ホイールベースがやや長めだがハンドリングはキレ重視という印象。

標準装備のタイヤ幅が30cなので、太めのタイヤで挙動の安定感を出すコンセプトなのかもしれない。

ホイールとタイヤ

完成車に付属のホイールはFulcrum Rapid Red 500。悪いホイールではないが、重量は約1800グラムと重い。

タイヤはVittoria Rubino Proが装着されている。バイクの性格を考慮してタイヤ幅は30cだが、このタイヤはクリンチャー(チューブド)仕様。重量が嵩むし、空気圧を下げると転がり抵抗が大きい。

コストダウンのためのチョイスだろうが、ここのパーツ選定は不満だ。鈍重なホイールとタイヤがバイク本来の走りを損なってしまっている。

もっとも、カーボンホイールを採用して価格が10万も20万も上がったら、それはそれで「バイクの用途に対して高価過ぎる」なんて書くだろうけど…

このバイクを購入したら、高価なものでなくても良いのでカーボンホイールに交換すると走りの軽快感はグッと高まる。

同時にチューブレスタイヤを取り付けると乗り心地や転がりが大幅に向上し、バイクに対する印象は違ったものになるはずだ。

コンポーネント

Synapse Carbon 2 RLEに搭載されるグループセットはシマノ R8170アルテグラDi2だ。

多様なライドに対応するためギヤレンジは幅広く、チェーンリングは50-34T、カセットは11-34Tがセットされる。

インナーローだとギヤ比1となるので、グラベルの激坂でも対処できる。

フィッティングに関わるパーツは汎用規格が採用される。ハンドル、ステムは別体式、シートポストも27.2mm径なので、最適なポジションに調整できる。

なお、スマートセンスシステムとタイヤ・ホイールの影響で車重はやや重い。ペダルを除いた完成車重量は8.8kgだった。

実走レビュー

体に馴染む乗り味

バイクをお借りしている10日ほどの間に、ロングライドを含む300kmの実走テストを行った。

乗り始めると、踏み出しは明らかに重く鈍重だ。アルミホイールとチューブドタイヤの影響は大きい。

ただ、一度速度に乗るとゴロゴロと進む。振動吸収性も良く、舗装の継ぎ目や段差でバイクが失速しにくいので、一定スピードで走るのは快適だ。

フレームは踏み込みトルクに応じて適度にしなり、気持ちが良い。

ハンドリングはジオメトリから想像した通り、ロードバイクらしい鋭さがある。

ヘッドの短かさと相まって、他の北米エンデュランスロードと比べるとだいぶレーシーな挙動だ。

オールロードバイクとしての直進安定性は、ホイールベースの長さで実現しているようだ。全体的には、キレすぎずダルすぎない、絶妙なバランスに仕上がっていると感じた。

タイヤ幅があるので、ちょっとしたグラベルに踏み込んでいくこともできる。サイクリング中に見つけた未舗装路に足を踏み入れ、探索するような楽しみ方は、細くデリケートなタイヤを履いたレースバイクではできない。

もっと本格的なグラベルライドをしたいなら、グラベルタイヤに交換だ。

シナプスカーボンのフレームは最大35cのタイヤに対応している。

自己責任になるが、タイヤクリアランスが小さくなることに留意すれば、もうワンサイズ太いタイヤも入る。

タイヤとホイールがフレームの足を引っ張り、運動性能をスポイルしていると感じていたので、フレームの性能を確かめるために手持ちのホイールでも走ってみた。

ホイールはシマノ アルテグラ WH-R8170-C36、タイヤはパナレーサー アジリストDURO TLR 30cを選択。

これだけで、ロードバイクらしい軽快な走りになった。

高出力で踏み込んだ時の掛かりの良さや登坂性能、高速巡航性能は最新鋭のレースバイクであるSuperSix EVOに及ばない。

ただ、FTP以下で走る範囲では不満を感じないし、ダンシングでの跳ね返りも強すぎないので、サイクリングペースだと乗りやすい。

このバイクは予想外に気に入った。

外装ワイヤーや伝統的な丸ピラーと外付けクランプ、ねじ切りBBなど、今となってはレガシーな汎用規格を採用するシナプスカーボンを見た時「ホビーライダーに寄り添うバイクだな」と思ったが、身体に馴染む乗り味もライダーに寄り添うものだった。

ストレスを軽減するスマートセンス

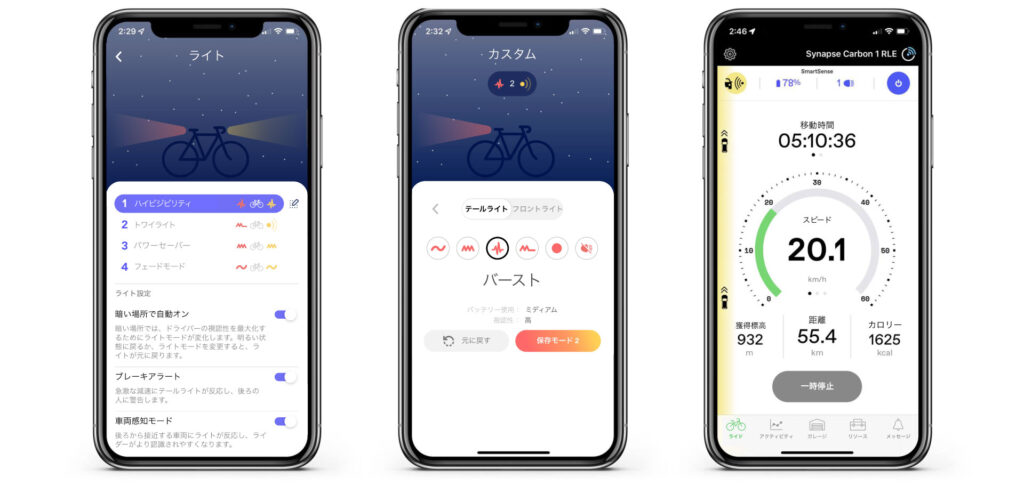

ライト・レーダーを統合した安全システム、スマートセンスの使用感についても触れておく。

スマートセンスの電源はホイールセンサーに連動しており、走り出すと前後ライトとレーダーが自動的にオンになる。この体験は新しい。

6分以上の停車でシステムは自動でオフになる。

いちいち電源を操作する必要が無いため、通勤・通学・街乗りなど、頻繁に駐輪するシチュエーションでは便利だ。

もちろん、バッテリー上の電源ボタンで手動オンオフも可能だ。

ライトの点灯パターンはライト裏のスイッチで切り替え可能で、4種類から選べる。長押しでヘッドライトのオンオフも行える。

ヘッドライトの明るさは少々不足している。スペック上は350ルーメンとなっているが、真っ暗な環境では不十分と感じた。また、バッテリー消費が大きいためフルパワーで使うのを躊躇する。

ナイトライドを行う場合は別途明るいライトを用意すべきだろう。

レーダーは140m後方の車を検知し、音や気配で気づくよりずっと前から知らせてくれる。

複数の車両が接近しても確実に検知するし、目視やミラーとは異なり、近づく車両の「速度」も把握できる。

こんなもの必要ないと思っていたが、一度体験すると手放したくなくなる類のデバイスだ。

クルマの接近に備えられるだけでこんなにラクだとは。

レーダーの有無でストレスが全然違う。

なお、キャノンデールはスマートフォンアプリを提供しており、ライト点灯パターンの設定はアプリ上で行える。

なお、このアプリで走行距離を管理したり、ライドログを記録することも可能だ。

総合的に、スマートセンスは満足できる体験だった。煩わしい操作無しに、ライド時の安全性をより高められる。

ただし、バッテリーライフには不満がある。

満充電からの使用可能時間は、

- 点滅+レーダー:10~13時間

- 点灯+レーダー:4時間

昼間デイライトを点滅、夕方~日没後にライトを点灯すると、日帰りサイクリングでも結構ギリギリだ。

ライトが必要な夜間、バッテリー切れの不安を抱えながら走るのは精神衛生上非常によろしくない。

100km以上走るのであれば、予備バッテリーを用意しておきたいと思った。

なおバッテリーが減ると、10%でレーダーオフ、5%でライトが暗くなる仕様となっている。

まとめ:ある意味で玄人向けのコンセプト

エンデュランスロード・オールロードというジャンルに分類されるシナプスカーボンは、最大35cの太いタイヤに対応し、ストレージやフェンダー台座も充実。外装ケーブルと汎用規格の採用によって整備性にも優れる「1台で何でもできて、しかも扱いやすい」バイクだ。

安定感と軽快感のバランスが良い乗り味も結構好みで、「トレーニング」ではなく「ツーリング」に分類されるサイクリングでは実に気持ちよく走る。

シナプスカーボンはロードバイクとして十分完成度の高いバイクだ。

さらに、独自の装備「スマートセンス」が加わる。

走り出すと自動的に起動するこのシステムは、前後ライトで周囲にアピールすると同時に、後方から近づいてくる車両をレーダーでいち早く検知できる。

早い段階で車両の接近に気づき、余裕を持って追い抜かれる準備ができるというのは、精神的にかなりラクだ。

ロングライドのキモはストレスを無くすこと。

各社のエンデュランス系バイクが振動吸収性の向上に注力し、身体的な疲れを軽減させているのに対して、スマートセンスは精神的な疲労を軽減できる。

そういう点では、肝心のバッテリーライフが心もとなく、長距離・長時間のライドには対応できないというのは残念なポイントだ。

「スマートセンス」を付加価値と捉えるか、蛇足と捉えるかは人によると思う。

個人的には、ライト+レーダー統合機能自体には満足できたが、完成度が未熟な現時点においては、スマートセンス「レス」のオプションも用意してほしかったとも感じた。

さて、このシナプスカーボン、どうやらあまり売れてないらしい(笑)

日本では、この手のエンデュランスロード・オールロードはとことん不人気だ。

確かにこの手のバイクは地味だ。表舞台には出てこないし、グラベルバイクが定着してきた今となっては、立ち位置も中途半端に見える。

人気なのは、やはり準競技用のロードバイク。何グラム、何ワット削減という文句や、プロレースのイメージに憧れて、買うなら速いのがいい、軽いのがいい…とレース用バイクを選びがちだ。

かくいう私も万能エアロロードのSuperSix EVOに乗っているし、数年前まではシナプスカーボンのようなバイクには見向きもしなかった。

このバイクはある意味玄人向けだ。

未熟なサイクリストはつい、レース志向のバイクになびいてしまう。

だが、北米市場ではロードバイクの販売数の多くをシナプスカーボンが占めるという。キャノンデール・ジャパンの社員にも妙に愛されていて、通勤からグラベルイベントまでよく使われている。

自分はこのバイクでレースに出ないし、タイムを測る乗り方をしないと「わかっている」、成熟したサイクリストにとっては、ストレスフリーなサイクリングのお供として、魅力的なバイクに見えると思う。

かくいう私はと言うと、シナプスカーボンの「1台でなんでもこなせる器用さ」がすっかり気に入ってしまった。借りて乗っていた期間は10日間ほどだが、正直、もうちょっと手元に置いておきたかった。

改めて記事を書いて、また乗りたいなぁ…等と思うのだった。