TREK MADONE SLR9 Gen.7 DuraAce Di2 R9270

快適性と空力性能を両立するため、シート集合部に穴を開けた「IsoFlow」を採用し、個性的なフォルムを得た第7世代マドン。

一方で、特徴的な見た目に反して乗車感は自然で素直。グランツールで走れるスペックを備えながらも剛性バランスが良く、乗りやすいバイクに仕上がっている。

面白くて割と役に立つ、ゆっくりロードレース実況でお馴染みJestちゃんからお借りしたバイクです。

長所 -Pros-

- 自然な剛性バランス

- フラッグシップモデルに相応しい造形と仕上げ

短所 -Cons-

- 後輪の振動吸収性

- 価格(177万円…)

第7世代の「穴あき」マドン

トレックを象徴するロードバイクが「マドン」だ。初代のデビューは2003年だから、20年続くブランドということになる。

実は以前、初代マドンに乗っていた。

ホリゾンタルトップチューブにダブルレバー台座というクラシックなフォルムで、剛性は程々だがしなる感覚は気持ち良かった。

タイヤは25cまでしか入らないし、フォーク周りには流石に弱さを感じたが、乗り心地もなかなかに良く、軽快に走った。サイクリング用としてなら今でも十分満足できるんじゃないだろうか。

このマドン、1万kmくらい走ったはずだ。

話を戻そう。2000年代半ばのロードバイクは、レース用かそれ以外か、という程度の分類しかなく、軽量で高剛性な、オールラウンドなバイクが求められていた。

ところが、2010年頃から、バイクの空力性能が注目されるようになってきた。フェルト AR(2008)やスコット フォイル(2010)など、空力性能を全面に押し出した「エアロロード」の登場だ。

そんな状況にあって、オールラウンドバイクだったマドンは2015年の第5世代で大きく路線変更。純粋なエアロロードとして生まれ変わった。

エアロロードとしては後発のトレックは、空力性能を最優先にしつつも、快適性を重視している。

敢えてシートをしならせる構造「IsoSpeed」を採用し、乗り心地が悪くなりがちなエアロロードでも高い振動吸収性を確保。

長丁場のレースでも疲労を抑えることで、最後の勝負どころまで体力を温存できる。

速くて快適。マドンはその走行性能で高い評価を得ていたが、複雑な構造に起因する車体の重さが泣き所だった。

2022年デビューの第7世代マドンは、快適性を維持しつつ、空力性能のさらなる向上を目指しているが、同時に軽量化を意識した。

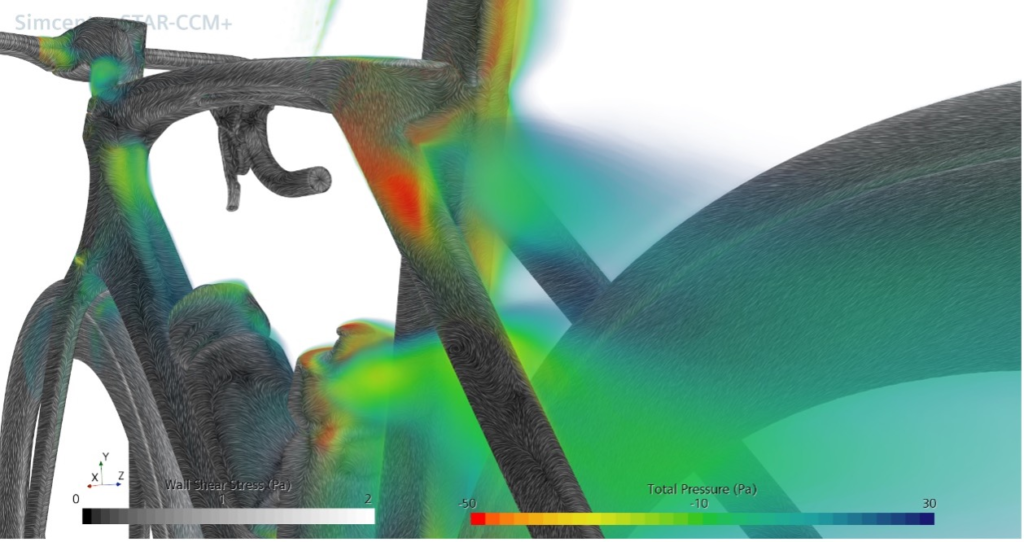

CFDと風洞実験の末にたどり着いた形状が、シートチューブを貫くようにフレームに空いた穴「IsoFlow」。

マドンの美点である快適性を維持したまま、ライダーを含めた空気抵抗を軽減。しかも構造をシンプルにすることで大幅な軽量化(システムでマイナス300g)を実現している。

今回、10年来の友人であるJest氏より私物の2023年モデルTREK MADONE SLR9 Gen.7 (56サイズ)を(個人的に)2週間ほどお借りすることができた。

スーパーバイクに乗るせっかくの機会。ならば徹底的に…と、400kmほど乗り込んだのでレビューする。

フレーム

2023年6月現在、第7世代マドンは最上位の「SLR」グレードのみラインナップ。フレームセットでは供給されておらず、完成車販売となる。

IsoFlow

第7世代マドンを象徴する造形がフレームの穴「IsoFlow」だ。

2021年改定の新UCIルールにより、シートチューブが一直線である必要がなくなったため、この形状が実現した。

コンセプトは、第6世代マドンの「IsoSpeed」をシンプルに軽量化しつつ、空力も改善する、といったところだろうか。

横から見るとL字型に突き出したシートチューブがしなることで振動を吸収し、ライダーの疲労を抑える。

先代は硬さの調整機構がついていたが、レース現場ではほぼ全員が最強にしていたことがわかったため、調整機構をオミットして軽量化したらしい。

空力面についても、快適性と同等、いやそれ以上に熟慮されている。

バイクの空気抵抗の大半はフロント周りが生み出すというが、ハンドルやフォーク、ヘッドチューブ、ダウンチューブのエアロ化はすでに手が入っている。

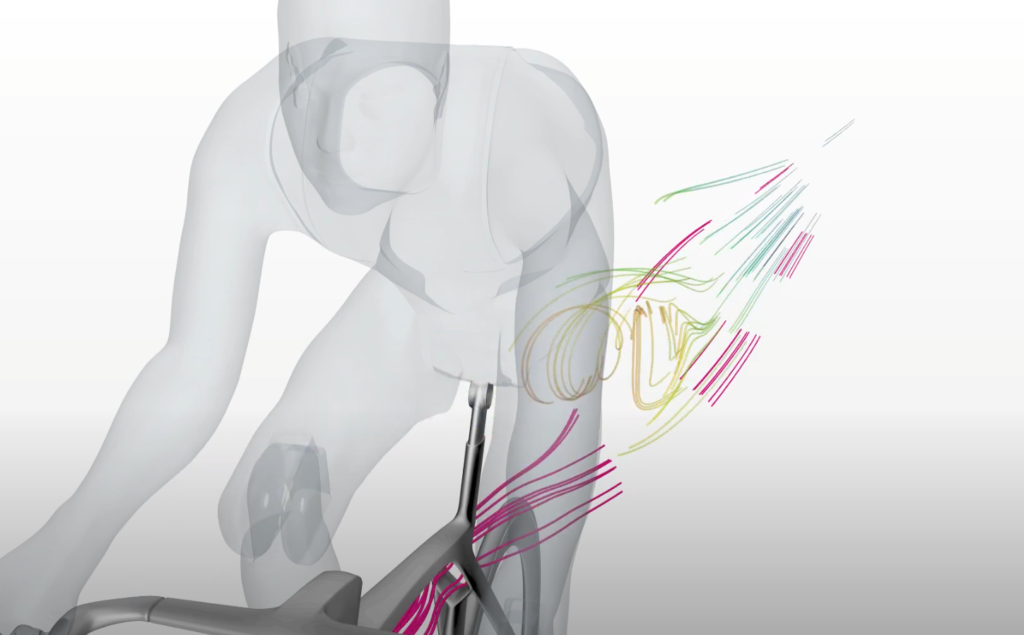

そこで、第7世代マドンは次なる改善ポイントとして、股下の風抜けに注目した。

ライダーの両脚に挟まれるシート集合部では、前方から流れてきた空気が淀んで空気抵抗を生む。

第7世代マドンはここに空気の通り道を作ることで、気流をスムーズに流すようになっている。

フレーム単体でも僅かに空気抵抗を減らせるが、ライダーを含めて考えると、さらに大きな改善効果が期待できる。

走行中に発生する空気抵抗のほとんどはライダーが発生させている(自転車を正面から見ると面積比から一目瞭然だ)。

特に、背中から尻の後ろは空気圧が下がり、ここに周囲から渦を伴う気流が流れ込むことで大きな抵抗を生む。

そこで、IsoFlowを通してここに空気を供給し、背中の負圧の影響を減らすことで空気抵抗を低減するというわけだ。

このように、IsoFlow採用によって、ライダー+バイクのシステム全体での空気抵抗の低減に成功している。

しかしながら。この効果を得るためには必ずしも穴を開ける必要はないはずだ。

空気をスムーズに流し、背中の負圧エリアに供給するだけなら、例えばSuperSix EVOのように、極薄のシートチューブとドロップドシートステーでも実現できる。

IsoFlowは純粋な空力対策ではない。あくまでも、シート周りのコンプライアンス確保=乗り心地改善がメインの目的で、その上で空力改善も果たす、という性質のものだろう。

ただ、この造形は間違いなく第7世代マドンのアイコンになっている。乗り心地と空力を両立した機能的な形状は、似通った見た目になりがちなエアロロードのなかでしっかりと個性を主張できている。

ヘッド周り

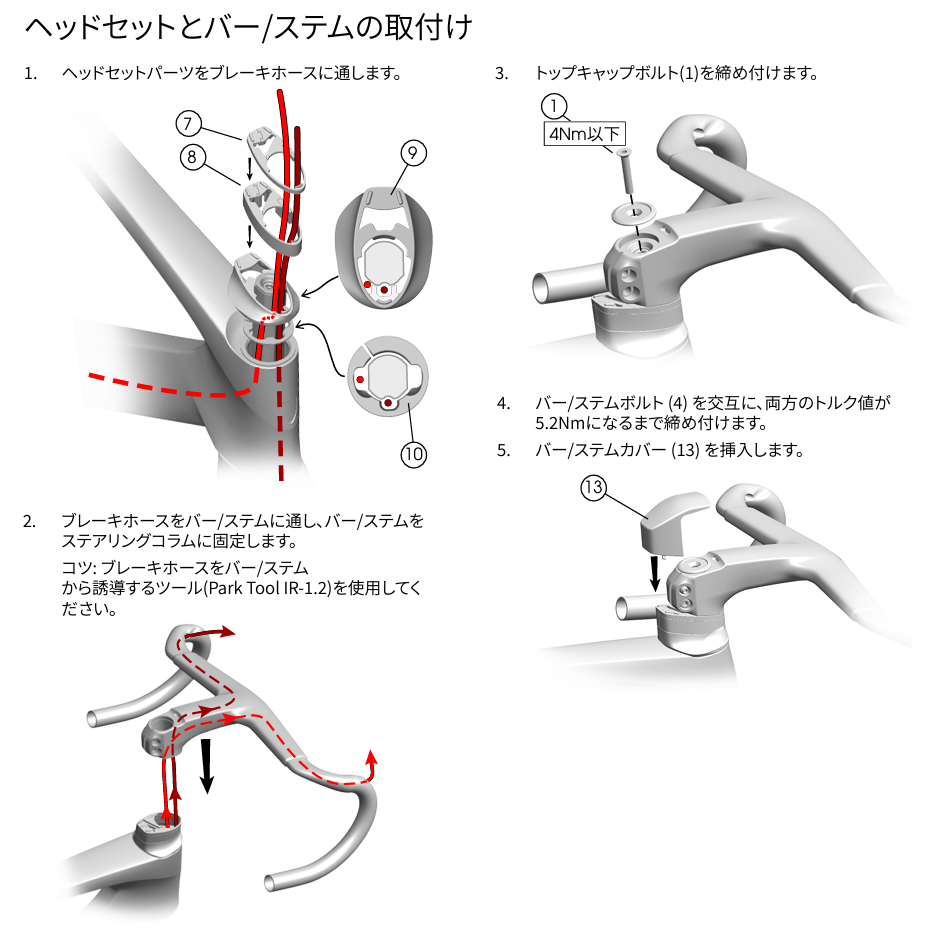

フル内装のヘッド周りにはトレックらしい完成度の高さを感じる。

ヘッドチューブからコラムキャップ、コラムスペーサー、そして専用ハンドルまでの面は段差なくスムーズに繋がっている。細かい点かもしれないが、こういうところの処理でモノづくりのレベルが伺える。

しかも、ステム上にスペーサーを積めるし、汎用ステムも使用可能と、ポジション出しに関して不都合は少ない。

フォークコラム断面は微妙に面取りされており、一回り大きいヘッド上側のベアリング(48.9x37x6.5mmという特殊サイズ)との間にブレーキホースを通す方式。

電動コンポーネント専用で、機械式コンポーネントには対応しない。

キャノンデールと同じく、ヘッドの防水シールは無し。真横から見ると上側ベアリングがキラリと見える。

サービスマニュアルを漁るとスペシャのSL7も同じような造りだった。率直に言って、北米メーカーは雨対策を甘く見すぎていると思う。

BB

BB周辺は大きなボックス形状になっており、バイク左側からはアウターチェーンリング上部が見えない。

ダウンチューブとシートチューブの接合点を塞ぐことで風の流れが改善される。似たような造形のエアロロードは多いし、トライアスロンバイクなどは専用のボトルで隙間を塞ぐケースもある。

BBはスレッド式のT47規格を採用。ワイドなシェル幅でBB周りの設計自由度が増すうえ、メンテナンス性にも優れた構造だ。

インナーチェーンリング付近には、調整式のチェーンキャッチャーが付く。

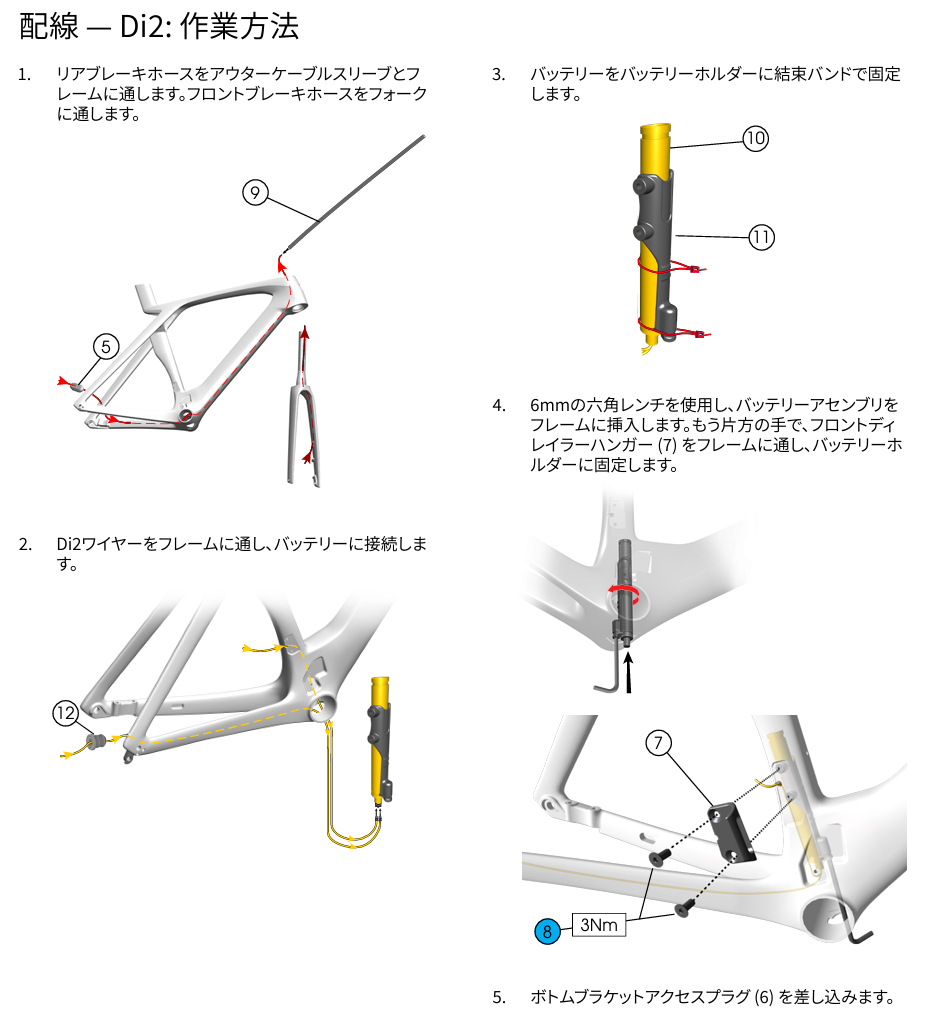

Di2のバッテリーもこのスペースに配置される。BB裏からシートチューブ内に挿入し、直付けFD台座ボルトで固定する。

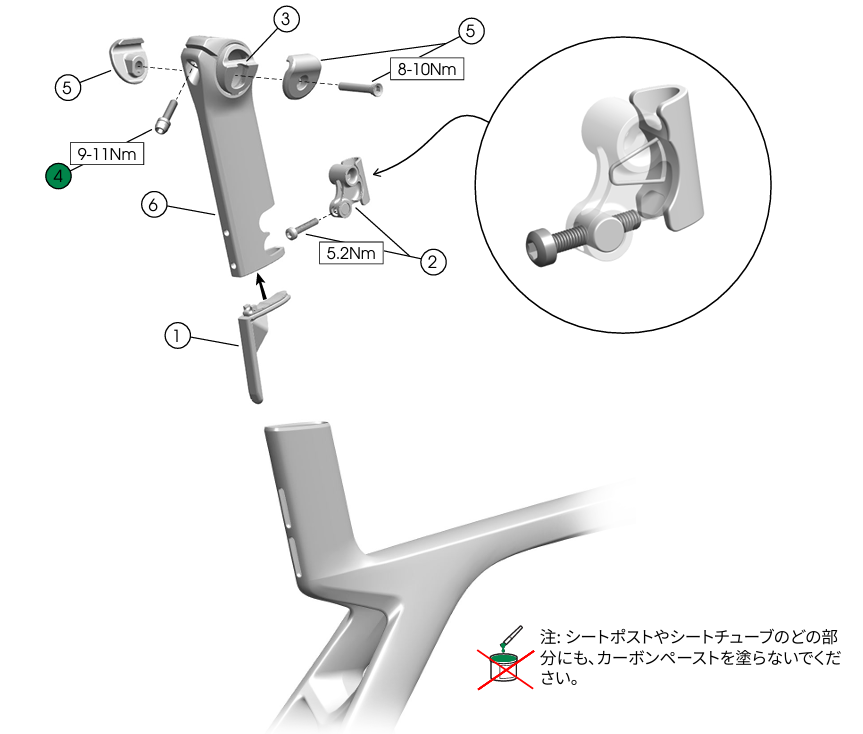

シートピラー

新型マドンはシートマストではなく、差し込み式のシートピラーを採用している。

シートチューブ後方のスリットから六角レンチを差し込み、内部のウスを押して固定する方式だが、IsoFlowのせいでシート調整範囲は狭く、6.5cmしか上下できない。

そのため、シートピラーは「トール」「ショート」2種類の長さが用意されている。

シートピラーがズレてボトミングした際にフレームを突き破らないため(+泥の侵入防止)、ゴム製のバンパーが入っている点は流石トレック。

各チューブ形状

主要なチューブは「KVF(カムテール・バーチャル・フォイル)」形状となっており、エアロロードらしい、面積の大きなフレームを構成している。

他社のロードバイクと比べた特徴は、(例の穴を除くと)シートステーにボリュームがあり、チェーンステーと同等の太さがある点だろうか。

リヤ三角全体で駆動系周りの剛性を稼ぐ思想なのかもしれない。

もっとも、炭素繊維の種類やレイアップ、あるいはチューブの肉厚によって剛性は大きく変わるため、あくまで想像だが。

サイズとジオメトリ

フレームサイズは2~3cm刻みで8種類。

単にサイズが豊富なだけではなく、ヘッドアングルやBBハイトはフレームサイズによって細かく調整され、フォークオフセットも2種類用意される。

様々な体格の個々人にあわせたフィッティングと、自然な乗車感の実現にコストを掛けていることが伺える。

全サイズを通して、ジオメトリはアグレッシブだ。ヘッドアングルは立っており、ホイールベースも短い。

今回お借りした56サイズのフレームだと、ヘッドアングルは73.5度、フォークオフセットは40mmだ。

ホイールベースは983mm。水平換算トップ長が559mmもあるのに、ハンドルを大きく切るとシューズの爪先がタイヤに当たる。

| フレームサイズの数値 | 47 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |

| A — シートチューブ | 42.4 | 45.3 | 48.3 | 49.6 | 52.5 | 55.3 | 57.3 | 59.3 |

| B — シートチューブアングル | 74.6° | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73.0° | 72.8° | 72.5° |

| C — ヘッドチューブ長 | 10 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 15.1 | 17.1 | 19.1 | 21.1 |

| D — ヘッドアングル | 72.1° | 72.1° | 72.8° | 73.0° | 73.5° | 73.8° | 73.9° | 73.9° |

| E — 実効トップチューブ | 51.2 | 52.1 | 53.4 | 54.3 | 55.9 | 57.4 | 58.6 | 59.8 |

| G — ボトムブラケット下がり | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |

| H — チェーンステー長 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41.1 | 41.1 | 41.2 |

| I — オフセット | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| J — トレイル値 | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.6 |

| K — ホイールベース | 97.2 | 97.4 | 97.7 | 98.1 | 98.3 | 99.2 | 100.1 | 101 |

| L — スタンドオーバー | 69.2 | 71.1 | 73.2 | 74.4 | 76.8 | 79.3 | 81.1 | 82.9 |

| M — フレームリーチ | 37.3 | 37.8 | 38.3 | 38.6 | 39.1 | 39.6 | 39.9 | 40.3 |

| N — フレームスタック | 50.7 | 52.1 | 53.3 | 54.1 | 56.3 | 58.1 | 60.1 | 62 |

| ステム長 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |

| 最低サドルレール高(ショートマスト使用時) | 55 | 58 | 61 | 63.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 73 |

| 最高サドルレール高(ショートマスト使用時) | 62 | 65 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 77.5 | 80.5 |

| 最低サドルレール高(トールマスト使用時) | 58.5 | 61.5 | 64.5 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76.5 |

| 最高サドルレール高(トールマスト使用時) | 65.5 | 68.5 | 71.5 | 74 | 76.5 | 79 | 81 | 84 |

ヘッドが寝たSuperSix EVO(54サイズで71.2度)と並べると、とても同じジャンルのバイクとは思えない。

ところで、47cmと50cmの2サイズはヘッドアングルもフォークオフセットも同一なのに、どうしてトレイル値が違うのだろうか…

最大タイヤ幅

他社のレーシングバイクが30cに対応するなか、マドンのタイヤクリアランスは28mmまでとされている。

現在、プロレースの現場でも28mmが標準になりつつあり、路面が悪いクラシックレースでは30cや32cを使うことも多い。

今後さらに進むであろうワイドタイヤ化や、バイクの汎用性という面では、少し不満を覚える点だ。

ただし、試しに30cタイヤ(パナレーサー Agilest DURO TLR 実測30mm幅)を履かせたところ、フロント・リヤともに7mm以上のクリアランスがあった。

実用上、32cくらいまでは十分使えそうだ。

コンポーネント

最上位構成のバイクだけに、アセンブルされるパーツも全てが最高級品だ。

フレア形状のステム一体型ハンドル

新型マドンには新開発のステム一体型ハンドルが付属する。

特に名前もない製品なのだが、第6世代→第7世代で達成した300gの軽量化のうち、半分はこのハンドルで稼いでいる。

上ハンドル部分は薄く、ハンドルバーに体重を掛けるとたわむのがわかる。

おそらく、ハンドル周りの振動吸収性向上のため、意図的に剛性を下げているのだろう。

ハンドルを正面から見ると、グラベルバイクのように、バーエンドに対してブラケット部が絞り込まれたフレア形状となっている。

フレア量は芯‐芯で3cm。つまり、42cmのハンドルの場合、ブラケット部は39cmとなる。

上半身をスリムにしたポジションは空気抵抗の低減効果が大きい。

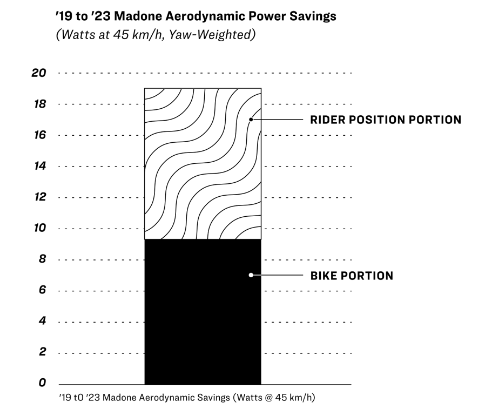

第6世代→第7世代で低減した空気抵抗は19W(45km/hにて)だが、このポジション変更による効果が半分を占める。

軽量カーボンホイール

ホイールはボントレガーブランドのAEOLUS(アイオロス) RSL 51。

51mmハイトで、内幅23mm、外幅31mmのワイドなチューブレスリムだ。

タイヤは、ピレリのP ZERO 26c クリンチャータイヤを履いていた(Project Oneで選択可能)。

AEOLUS RSL 51のリムプロファイルは、CFD(数値流体解析)により空気抵抗が少なくかつ横風に煽られにくいような形状となっている。

スポークは前後24H、リヤハブ内部はDT240のラチェットEXP採用、というオーソドックスな構成だが、驚くべきはその重量だ。

カタログ重量はフロント645g+リヤ765gで、合計1410g。

一回りリムが細い(内幅21 外幅28)デュラエースのホイール WH-R9270-C50が1461gと書けば、その軽さが伝わるだろうか。

もう一つ驚くのは価格。このホイールを単品購入すると、前後で37万円だ。

R9270 デュラエースDi2

リヤ12段変速 セミワイヤレスのR9270系デュラエースDi2がアセンブルされる。

デュラエースのみに用意される、54-40Tのフロントチェーンリングは緩斜面の上り下りが繰り返す場面で非常に使いやすい。

また、フロントの歯数差が少なくなるためただでさえ速いフロント変速がさらに鋭くなり、他社のリヤ変速くらいの速度で切り替わる。

坂道に関しても、34Tカセットを使えば大抵の勾配に対応できる(今回のバイクは30Tカセット装備)。

実際グランツールのレース現場でも、シマノコンポを使うチームは54-40×11-34Tを使うケースが多いようだ。

測定精度に問題があると話題の(笑)シマノ製パワーメータークランク FC-R9200-Pについては、別記事でレビュー予定。

実走レビュー

実走レビューでは、普段の練習コースを中心に、400kmほど乗り込んだ。

普段は50km前後のトレーニングが中心だが、長距離での疲労をチェックするため、100kmオーバーのライドも組み込んだ。

なお、借り物バイクにもかかわらずサイズはほぼぴったり。サドル高は無調整。ステム長120mmのハンドルが10mmほど遠いか?というくらいで、自分のバイクのようなフィット感だった。

乗りやすい剛性感

こんな形のバイクなので、ちょっと癖のある乗車感を期待していたのだが、乗ってみると非常に自然なフィーリングで乗りやすい。

フロントが硬いスーパーシックスエボとは対照的に、前後が均等にしなる感じ。

リムブレーキ時代のバイクに近い感覚だが、高トルクで踏んでも脚に跳ね返りが少なく、でもスピードは乗るという不思議な速さがある。

長時間走っても脚が残るタイプの、ロードレースで速いバイクだ。

それなりのペースで長距離(といっても100kmくらいだけど)走ったが、終盤も元気にペダルを踏めた。

このバイク、チョイ乗り試乗だと良さが分かりづらいだろうなぁ…

足回りはハード

次は乗り心地について。

IsoFlowやフレックスするハンドルで快適性を稼いでいるが、フレーム自体は結構ハードな印象を受けた。

特にリヤ三角が硬いようで、舗装の荒れた場所だと、ペダルに載せた脚に結構ゴツゴツ伝わってくる。

快適性の確保はIsoFlowに任せて、フレームはパワー伝達効率を最優先に設計しているのだろうか。

ともかく、快適性はタイヤで稼ぐタイプのフレームだ。

路面状況の悪い場所も走る私の場合、少なくとも後輪にはちょっと太めのタイヤを履いて、空気圧を下げたいところだ。

空力は…?

空力性能については…そんなもん、わからん。

エアロフレームの空力の差は僅か。ポジションのズレやペダリングの乱れで結果が大きく変わるため、開発現場では風洞実験にマネキンを使うくらいだ。

常に風向きが変わる屋外で、ポジションが違うバイクを比較するのはナンセンスだし、そんな不確定要素が多い中、バイクの空力性能の違いを判断できるとは思えない。

ただ、練習コースの平地TT区間を何度か走り、ログを見た限りでは、ベストタイムに2秒落ちまで迫っていた。

ちょっと気になったのは横風耐性。風の強い日は、バイクが揺さぶられるような感覚があった。

大面積のチューブを採用した純粋なエアロロードゆえ、風向きには少々ナーバスなのかもしれない。

…オーナー談だと、これでも第6世代に比べるとだいぶ風に煽られにくくなったそうだが。

機敏なハンドリング

剛性バランスは万人受けする感じだったのに、ハンドリングは結構攻めている。

前述のように、ヘッドが立ってホイールベースが短いジオメトリのため、操舵に対して素早く反応する。

直進安定性は十分確保されているように思うが、これは56サイズの場合。フレームサイズが小さいと過敏に感じられるかもしれない。

スパッと前輪が切れ込むので、峠道の下りは気持ち良い。個人的には刺激的で大好きだ。

しかし、こういうハンドリングのバイクはグリップを失ったときのマージンが無くて怖い。路面がバンピーだったり、砂が浮いているような状況ではペースを抑えたくなる。

ネガティブなフィーリングはワイドタイヤで解決

実走で気になった点はふたつ。

- 後輪の振動吸収性

- 過敏なハンドリング

だ。

これらの対策として、パナレーサーのアジリスト DURO TLR 30cを履かせたアルテグラC36ホイールで走ってみた。

私の体重(70kg)の場合、30cタイヤの適正空気圧は4気圧程度。エアボリュームが増して振動吸収性が大幅に向上。荒れた路面で気になっていた後輪のバタつきが解消された。

また、タイヤが太くなったことでハンドリングもマイルドになった。タイヤの接地性も良くなり、バイクコントロールの懐が深くなったような印象だ。

このように、ワイドタイヤ化で不満に感じていたポイントが一挙に解決された。

ただ、30cは流石に重量が嵩むので、レース志向の人は28cチューブレスなんかも良いと思う。

まとめ:トレックのスーパーカー

トレックの旗艦モデルであるマドンは、グランツールを走っているレースバイクだが、

ただ高性能で速いだけではなく、高い品質とブランド力を備えたバイクという印象を受けた。

実車を見てまず感じたのが、プロダクトとしての完成度の高さだ。

乗り心地と空力性能の向上、コンセプトを特徴的な造形に落とし込んだ「IsoFlow」は、ややクサい言い方をすると、マドンの世界観を体現するアイコンになっている。

シート集合部の穴を指して「この形には意味があって…」と、ウンチクのひとつふたつ(早口で)語りたくなる。

フレームのクオリティも高い。複雑に構成された曲面はクルマみたいだし、塗装も丁寧。細かなスペーサー等もしっかり造り込まれている。

乗って走ってみると、異型のフレームを感じさせない、素直で自然な剛性感に驚く。

本来はグランツールを走るレースバイクで、プロ選手のパワーを受け止めるキャパシティを有しているはずだが、嫌な硬さがない。

もちろん踏んだら進むし、踏まなくてもスムーズに走って気持ちいい。朝から晩まで長距離を走りたくなるようなバイクだ。

硬めの突き上げ感と敏感なハンドリングは少々気になったが、そこはワンサイズ太めのタイヤで対応できる。

ロードバイクとしての性能はもちろん、ブランド性を象徴する造形、塗装や各部の仕上げに至るまで、マドンはトレックのイメージを牽引するスーパーカーだ。

…そして、価格もまたスーパーカーだ。

今回試乗したMadone SLR 9(デュラエースDi2)は177万890円。実際はこれにパワーメーター代がプラスされる。

最もお手軽な105 Di2のモデルでも124万円というハイプライスっぷりだ。

完成度の高いプロダクトには相応のコストがかかることは理解できる。開発費は相当にかかっているだろうし、こんな形状だと金型代も高そうだ。

マドンは素晴らしいバイクだが、すべてのサイクリストがグランツールを目指すわけじゃない。

廉価版のSLグレード、出るといいなぁ…(できればボーナスで買えるくらいの価格帯で)