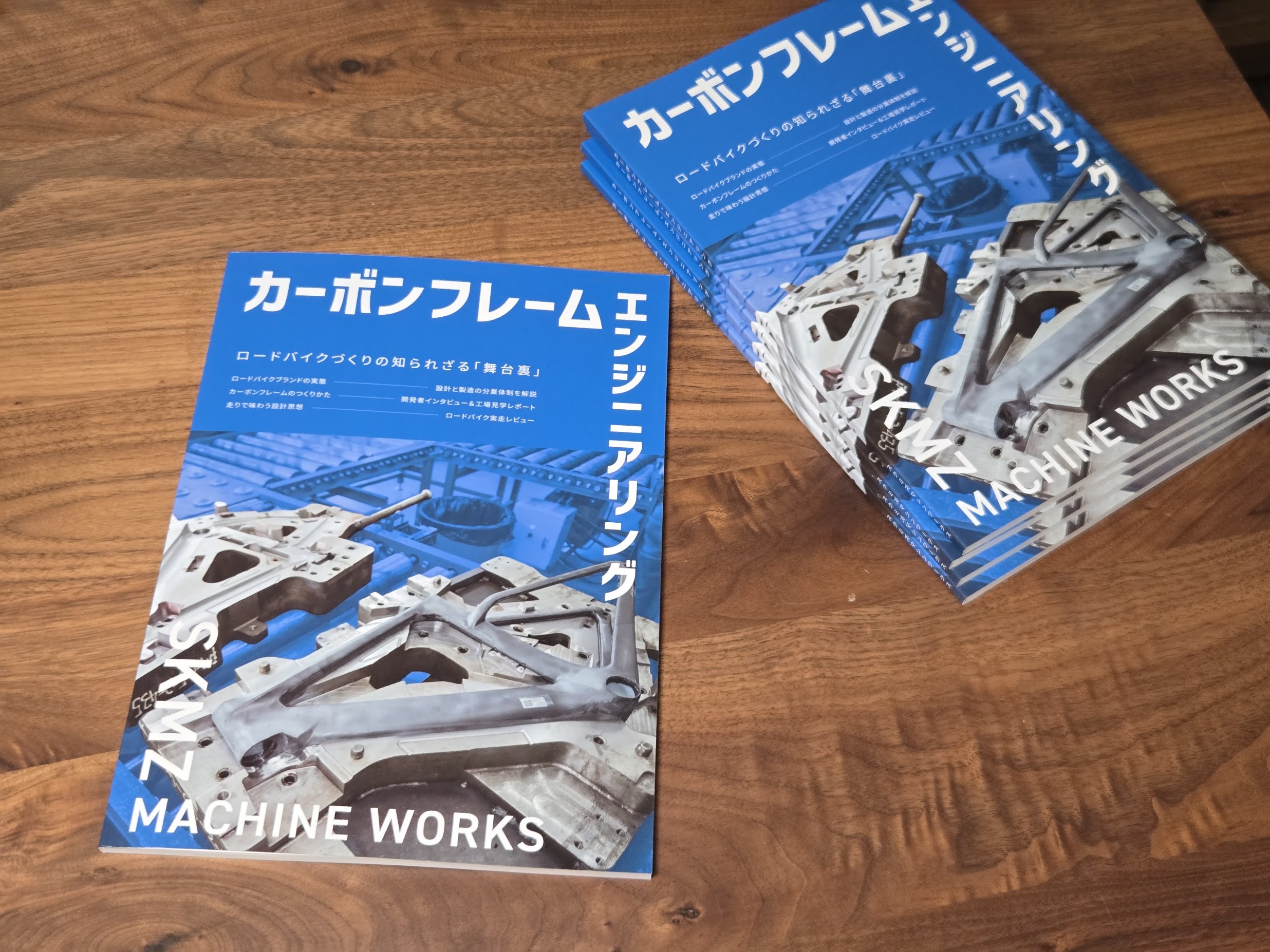

2025年の夏コミ C106にも「スクミズマシンワークス」でサークル参加。

今回のテーマは、ホビーサイクリストにとっても身近になった「カーボンフレーム」

そこにはどのような業界構造があり、どのように設計・製造されているのか。

商業ブランドで語られることのない、ロードバイクづくりの「舞台裏」に光を当てる。

C106新刊『カーボンフレーム・エンジニアリング』

本文 78ページ 会場頒布価格 1,000円

2日目(8/17 日) 東6 コ11a スクミズマシンワークスにて。

C106新刊『カーボンフレーム・エンジニアリング』

内容について

現在、ロードバイクは高性能化に伴い価格も跳ね上がり、フレーム価格100万円に迫る製品も見かけるようになった。

その一方、AliExpress等のECサイトでは、ノーブランドのフレームが10万円を切る価格で販売されている。

では、10倍の価格差の理由はなんだろうか?

風洞実験をはじめとする設計コストか、原材料費か、はたまた、「ぼったくり」のブランド料か――

本書『カーボンフレーム・エンジニアリング』では、ブランディングのため隠され、商業メディアが語らない「カーボンフレームづくりの舞台裏」に光を当てる。

筆者はホビーサイクリストであるとともに、機械加工の専門家でもある。

当然バイクそのものに対する興味も強く、18年の自転車歴で購入したバイクは36台にものぼる。

本書は、そんな「機材オタク」が、業界構造や設計・製造プロセスといった、一般サイクリストの目に触れることのない部分を徹底的に掘り下げる一冊だ。

本書は以下のような構成となっている。

目次

- はじめに

- ロードバイクブランドの実態

- カーボンフレームの設計と製造

- バイクレビュー

- あとがき

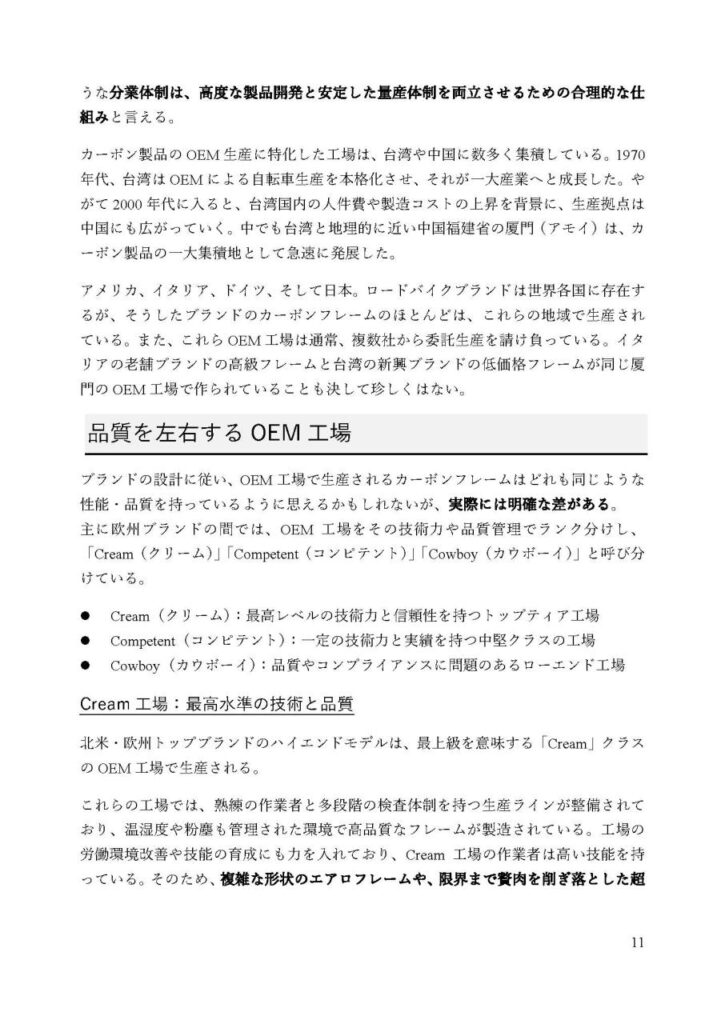

第2章「ロードバイクブランドの実態」では、設計・製造を別の会社で分業する業界の構造について取り上げ、中国・台湾に集積し、フレームの品質を左右する「OEM工場」の存在とその実態を明らかにする。

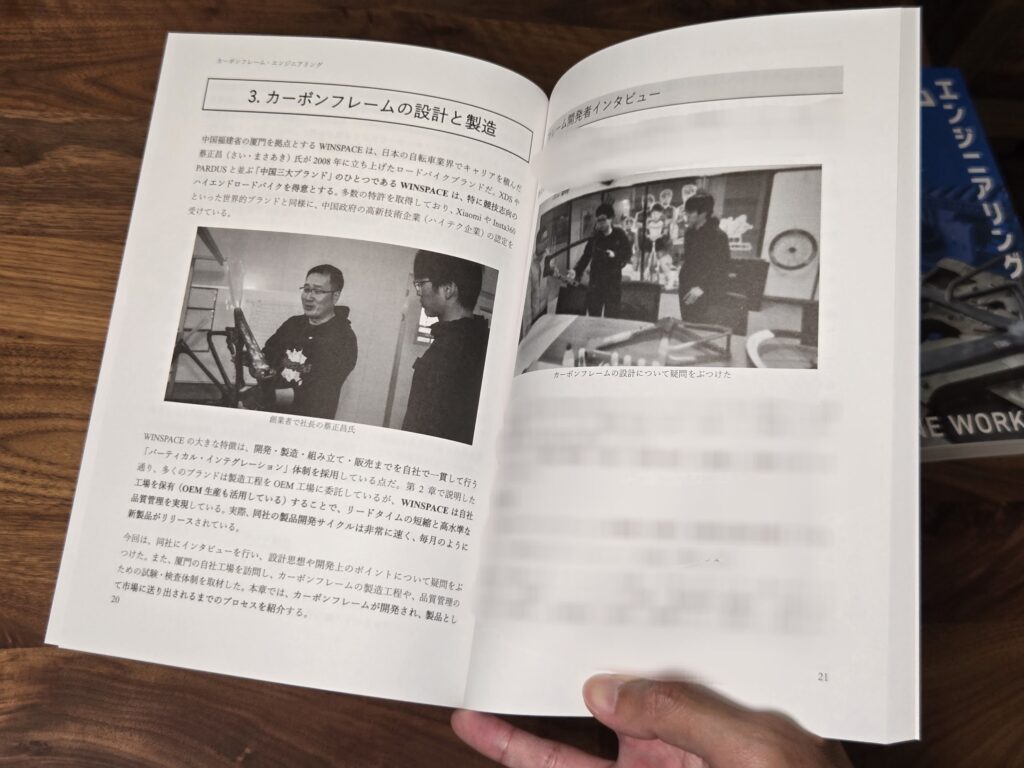

第3章「カーボンフレームの設計と製造」では、中国最大手ブランドWINSPACE社の協力のもと、フレーム開発者へのインタビューを実施。バイク設計開発のポイントを掘り下げた。

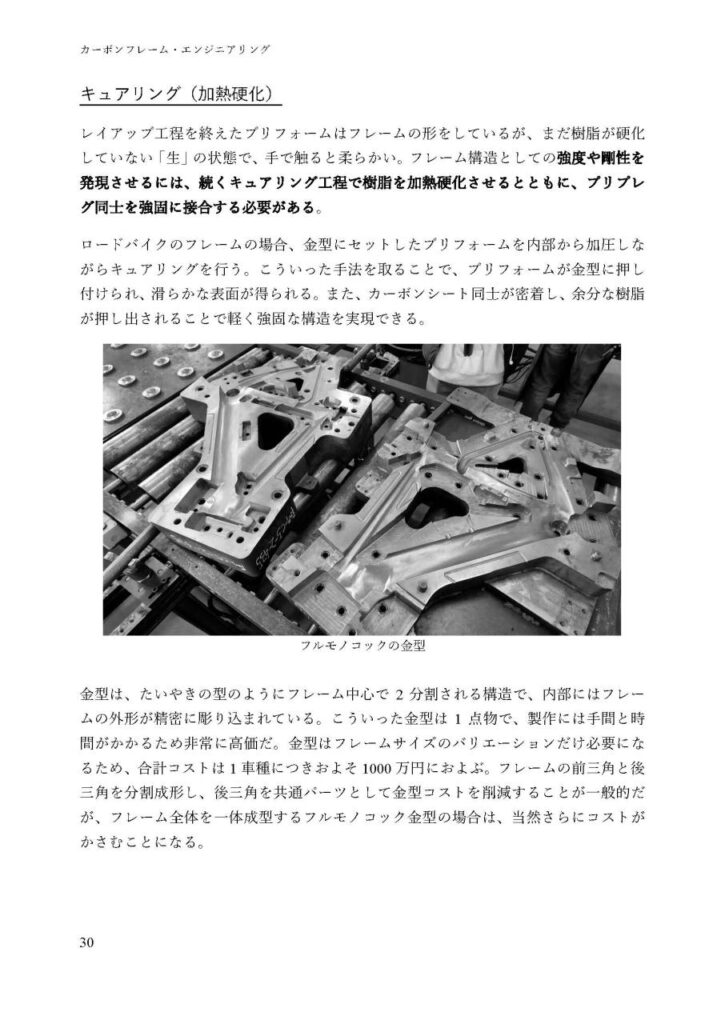

さらに、中国・厦門(アモイ)の本社工場を訪問し、1本のフレームが完成するまでの製造プロセスを詳細に解説する。

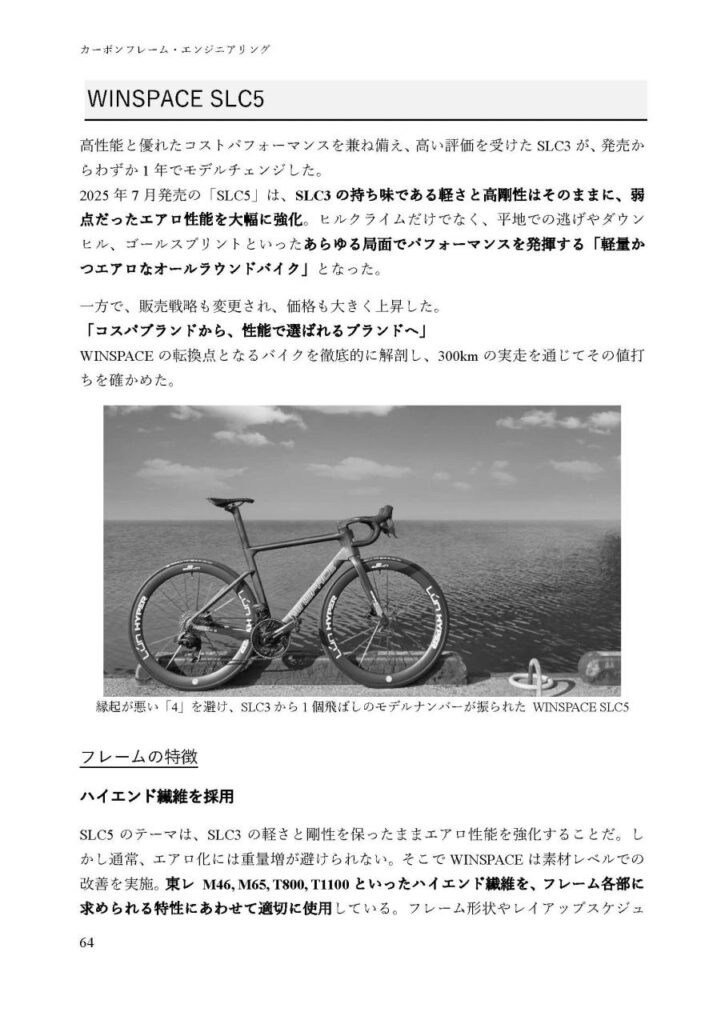

第4章「バイクレビュー」では、WINSPACEの最新バイク3台を取り上げ、各車の設計コンセプトが素材の選定や構造設計にどう反映されているか、そして、それがどのような「乗り味」に現れているのかを、数百kmにおよぶ実走を通して読み解いていく。

「カーボンフレームは、どのようなプロセスで形になり、その価格は何によって決まるのか。」

「設計思想はバイクの走りにどう宿るのか。」

こうしたバックグラウンドを知り、「ロードバイク」をより高解像度で捉えられるようになったとき、この趣味はもっと奥深く、もっと面白くなる。

入手方法(頒布・配信・委託販売)

コミックマーケットC104での頒布に加えて、Amazon Kindleでの電子書籍配信、メロンブックスでの委託販売も行う。

頒布について

- C105 2日目(8/17) 東コ11a スクミズマシンワークス (\1,000)

- Kindle(電子版) (\1,250) ※Kindle Unlimitedの読み放題対象。

- メロンブックス委託販売 (\1,570)

- J.ROADベース (\1,000)

- レース・イベント会場等での直接頒布 (\1,000)

株式会社J.ROADのサイクルステーション J.ROADベース(京都府長岡京市金ケ原芝16-1)でも入手可能です。

土日の9時〜16時の開店予定ですが、不定期ですのでXの投稿をご覧ください。

また、関西CXほか、レース会場にも持参(\1,000)するので、連絡いただければ取り置き対応します。

その他頒布物

ガーミン用脱落防止クリップ

GPSサイクルコンピュータの脱落防止のためのストラップ小物。熱溶解積層方式の3Dプリンタで製作。素材はABS樹脂を使用している。

31.8mmハンドルに着脱できるわずか2.4gの「命綱」は、ハンドルにパチンと嵌めるだけの簡単装着。しかし、フックの形状を工夫しているためストラップを引っ張っても自然に外れることはない。

ゴム製ストラップのように走行中プラプラしないし、幅5mmと細身で目立たないため、バイクの美観を崩さない。

会場頒布価格 500円

ミトクリエイト グッズ

ミトクリエイトのミトコンドリアグッズも頒布する。

ミトクリエイト グッズ

- 定時大社の御守(\800)

- ミトコンドリア アクリルカラビナ(\500)

- ミトコンアクキー 2個セット (\500)

- ミトコンドリア 速乾Tシャツ(\3,000)

- 耐候ホログラムステッカー インターバルネコセット(\500)

- ミトコンドリア マルチポーチ(\900)

スクミズマシンワークス既刊

C105既刊『中華ホイール普及学』も頒布する。

本書は、コストパフォーマンスで注目される「中華カーボンホイール」にフォーカスした一冊。

その実力を大手ブランド製品と比較するとともに、用途や好みに合ったホイールを選ぶための基礎知識を解説。

さらに、YOELEO, Nepest, ICAN, SUPERTEAMという4ブランドのホイールを徹底レビュー。そのうちYOELEOとNepestについては、インタビューを通じて直接疑問をぶつけ、ブランドの戦略やホイールづくりの思想に迫った。