ZWIFTでバーチャルライドを行う際、スマートトレーナーやパワーメーター、心拍計の信号は無線で送受信している。

手軽でケーブルが邪魔にならないのがワイヤレスのメリットだが、一方で混信やノイズに弱いという欠点もある。

安定した通信状況で、快適にZWIFTを楽しむための方法を紹介する。

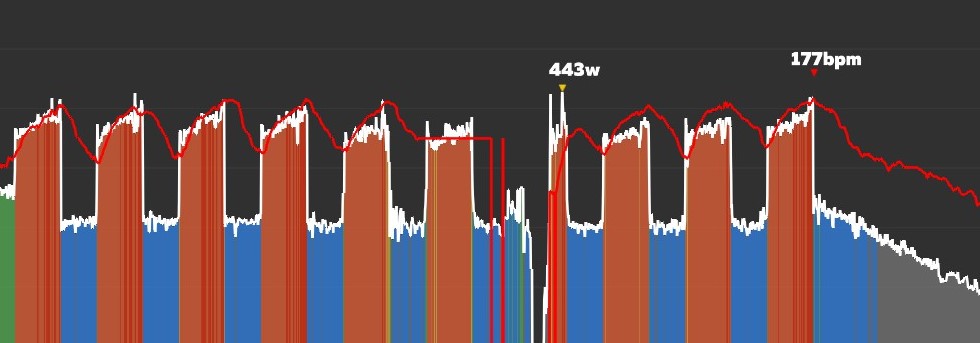

通信落車 ~突然のパワーメーター通信ロスト~

どれだけ頑張ってペダリングしていても、突然現れる0W表示。

コレがいわゆる通信落車。レース中なら集団から千切れ、ワークアウト中であれば星を落としてしまう。

大抵の場合、パワーの信号と一緒にやる気もロストする。

ZWIFTとセンサーの無線接続規格

ZWIFTをプレイする端末がPCでも、スマートフォン・タブレットであっても、スマートトレーナーや心拍計の接続方法はANT+かBluetooth LEの二択。

どちらも2.4GHzの周波数帯を使用して、ワイヤレスで通信を行う。

Ant+

ANT+はGarmin Edge等スポーツ用品への採用が主流の接続規格。

2.4GHzの周波数帯を使用し、通信距離は数m以下と短いものの消費電力が低い。

ANT+はスポーツ用のセンサーとして古くから使われてきた規格で、古いパワーメーターや心拍計は、Ant+にしか対応していない。

規格に対応した機器はメーカーを問わず互換性があるので、ガーミンのサイクルコンピュータに4iiiiのパワーメーターとCateyeの心拍計をペアリングする、といったことが可能。

自転車用のスピードセンサーや心拍計、パワーメーターなどはたいていAnt+に対応している。

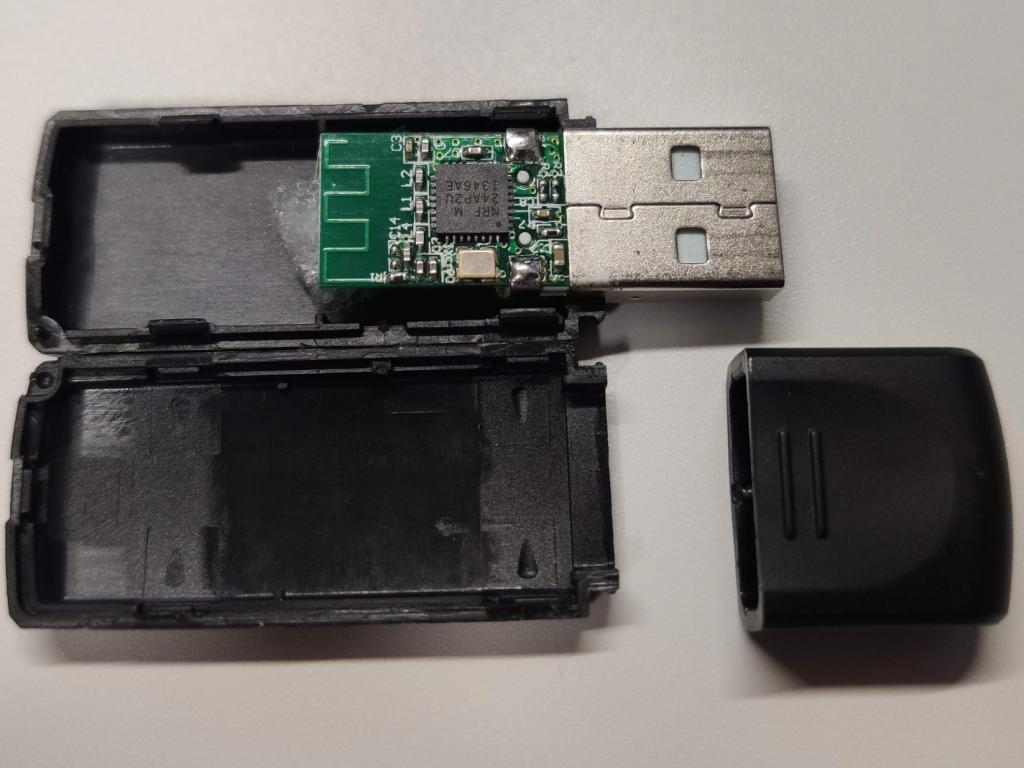

Ant+で接続する場合、PCのUSBポートにAnt+ドングルという機器を取り付けなければならない。

Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE, BLE)

スマートフォンとスマートデバイス間の接続に用いられるBluetooth Low Energy(Bluetooth LE または BLE)は、Bluetooth 4.0から追加された低消費電力の通信規格。Bluetooth Smartと呼ばれることもある。

なんとなく、Ant+に対抗して出現したようなイメージ。こちらも2.4GHz帯を使う。

ワイヤレスイヤホン等で使われる従来のBluetooth(Bluetooth Classic)とは別物の規格で互換性は無い。

つまり、現在のBluetoothは以下の2つに大別できる。

- Bluetooth Classic …従来のBluetooth

- Bluetooth LE …短距離しか届かないが低消費電力

Bluetooth4.0以降に対応した最近のPCやスマートフォンであれば、両方に対応しているため、ユーザーは特に気にしなくても良いが。

Bluetooth LEの適用範囲は広く、スマートフォンにペアリングして使うガジェットやIoT機器はたいていBLEを使っていると思っても良い。

GoPro等のアクションカメラやスマートウォッチ、あとはGarmin Edgeとスマートフォンの接続にもBLEが採用されている。

ANT+とBluetooth LEどちらを使うべきか

前述したように、Ant+はGarmin Edge等スポーツ用品への採用が主流、一方Bluetooth LEはスマートフォンやスマートデバイスの接続に用いられる。

センサー側の対応状況は2021年現在、ほぼ全てのスマートローラーがAnt+, BLE両対応。

パワーメーターも、数年以内の製品は、4iiiiのような安価な製品であってもだいたい両対応している。

心拍計は製品によりまちまちだが、新たに購入するならAnt+, BLE両対応の製品を買っておくと良いと思う。

僕はローラートレーニングではGarmin Fenix 6sの光学式心拍計を使っている。ANT+とBLE両対応だが、後述の理由もありANT+接続で使用。

Ant+接続

Ant+で接続する場合、PCのUSBポートにAnt+ドングルを取り付けなければならない。

PCの場合は買って挿すだけだが、スマートフォンやタブレットでAnt+接続したいときは若干ややこしい。

Androidの場合は、市販のOTGケーブルを経由してUSBドングルを接続する。

iPhoneやiPadの場合、Wahoo Keyというドングルと、Lightning→DOCK変換コネクタが必要。

価格が高く入手性も悪いので、あまり現実的ではない…

このように、Android端末はともかく、iPhoneではAnt+接続のハードルが高い。

どちらにせよ、Ant+ドングルが充電コネクタを塞いでしまうため長時間のZWIFTは難しい。

Bluetooth LE接続

最近のノートPCやスマートフォン・タブレットはBluetooth LEに対応しているので、BLE対応のスマートローラーや心拍計があれば直接ペアリングできる。

2020年のCX全日本選手権のときは、雨で試走しない代わりに、スマートフォンにパワーメーターをBluetooth LE接続してZWIFTワークアウトを行った。

ただ、Bluetooth LE接続はANT+接続と比べて

- 接続がやや不安定で切れやすい

- 信号がロストした際の復旧が遅い気がする

という欠点もあって、フリーライドならともかく、レースや気合を入れたワークアウトではあまり使いたくないというのが正直なところ。

PCでZWIFTするなら、Ant+を使うべきだと思う。

2.4GHz帯のノイズ対策

2.4GHz帯の無線は利用する機器が多く、混信しやすい周波数帯。ANT+とBLEどちらも低消費電力、つまりノイズや混信に弱い。

通信を安定させるためには、以下のような対策が必要である。

①USB延長ケーブルでスマートトレーナー付近にドングル設置

一番効くのがコレ。PCでAnt+接続の場合、USB延長ケーブルを使ってスマートトレーナーやパワーメーター付近までドングルを近づける。

目標は1m以内。近ければ近いほど良い。

こうすることで、PCそのものから出るノイズの影響も抑えられる。

特にUSB3.0ポートは2.4GHz帯のノイズを発生させる。USB3.0デバイスがBluetoothや2.4GHz WiFiに干渉する事例も良くあるので、PCから離すに越したことはない。

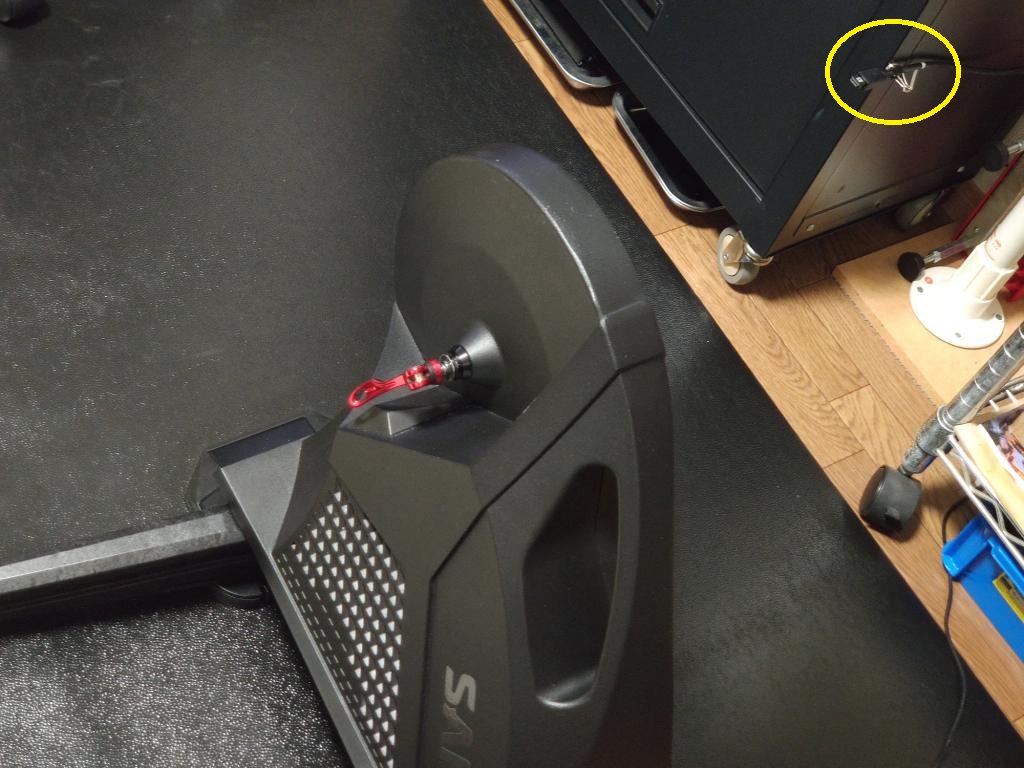

我が家ではシールド付きのUSB延長ケーブルを使い、Saris H3 スマートトレーナーとの距離を40cm程度まで近づけている。

なおドングルは、ケーブルを鉄製のクリップで挟み、ネオジム磁石を介してスチール製のツールキャビネットに貼り付けている。

②ノイズ源を遠ざける

近くに電子レンジを置いている人は、ZWIFT中には使わないように(笑)

ほかに、ワイヤレスマウス、Bluetoothヘッドセットなんかも干渉の原因になりうる。

前述の通り、USB3.0機器を外しておく、ケーブルをシールド付きのものに交換するなど、できる限りの対策をしよう。

③有線LAN or 5GHz 無線LAN

PCを無線LAN(WiFi)でインターネットに接続している、またスマートフォンやタブレットの場合は、WiFiルーターの周波数を確認したい。

電波は好きな周波数を使えるわけではなく、目的によって使用可能な周波数が割り当てられている。

無線LANに割り当てられた周波数は、電波が届きやすい2.4GHz帯と、遮蔽物に弱いが通信が速い5GHz帯(屋内でのみ利用可)。

2.4GHz帯のWiFiはAnt+やBluetoothと同じ周波数で、干渉の原因になる。

LANケーブルで有線接続できればベストだが、無理な場合は5GHz帯でのWiFi接続に切り替えよう。

今手に入るWiFiルーターは、たいてい2.4GHz帯と5GHz帯の両方に対応している。

我が家のZWIFT用PCは、隣の部屋のWiFiルーターから5GHzで接続している。

注意:チャネルをW52に設定(DFS対策)

5GHz帯の電波は気象レーダーや航空レーダーでも使用されており、より重要性の高いこちらが優先されることになっている。

そのため、5GHzのWiFiで通信中に電波干渉を検出すると、自動的にチャネルを切り替える仕組みになっている。

この仕組みをDFS:Dynamic Frequency Selectionというが、これが作動した際には一時的に通信が切れてしまう。

5GHzのWiFiを細かく見ると、W52,W53,W56と3つの周波数帯に分かれており、W53,W56はレーダーと周波数が重複するためDFS機能が働く可能性がある。

通常は自動選択になっているはずなので、ルーターの設定画面でW52に手動設定しておくと良い。

まとめ: 接続対策をして快適なZWIFTライフを

対策をまとめると、以下のような内容。

対策一覧

- PCでZWIFTをプレイする場合、ANT+接続

- USB延長ケーブルを使い、ANT+ドングルをPCから離しスマートローラーに近づける

- ノイズ源を離したり、なるべく使わない

- 有線LAN接続

- 無線LANの場合は5GHz(チャネルはW52に設定)

住宅事情などもあるので全て行うのは難しいが、できる範囲で実践して、快適にZWIFTを楽しみたい。