日本最大規模のレースイベント「富士ヒル」に初出場した。

ヒルクライムに特化しないトレーニングでゴールドリング=65分切りを狙った今大会。

高地効果を見越したペーシング、トレインを組んだ協調体制など、ミスのないレース運びをしつつ限界まで出し切ったものの、結果は2分及ばず。壁は厚かった。

6/2 第20回 Mt.富士ヒルクライム 第3ウェーブ

天候:曇り~晴れ 11度

リザルト:1時間7分8秒 年代別(35-39) 24位

機材

Cannondale SuperSix EVO Hi-MOD

- 前輪: Hollowgram R-SL 50 / Panaracer TLR 28c / 4.5bar

- 後輪: Hollowgram R-SL 50 / Panaracer TLR 28c / 4.5bar

※空気圧はPanaracer デュアルヘッド デジタルゲージ基準

ヒルクライムは嫌いだ

日本のサイクリストの間ではヒルクライムが人気だ。苦痛に耐えて淡々と登り続ける競技性が(マラソンなんかと同じく)日本人の精神性に合うのか、受付開始と同時に参加者が殺到し、すぐに定員が埋まってしまうこともある。

だが私はというと、ヒルクライムレース、というか長時間の登坂が嫌いだ。長時間FTPで踏み続けるという行為に精神が耐えられない。

以前は乗鞍HCや比叡山HC、大台ケ原HCといった大会に出たこともあったが、その後シクロクロスやMTBに集中したこともあり、2014年の大台ケ原HCを最後に10年間ヒルクライムレースには出場していない。

そうやって、長い間オンロードとは縁のないサイクリングライフを満喫していたのだが、

昨年SuperSix EVO Hi-MODを購入したことがきっかけで、久々にロードイベントに出てみたくなった。

かくして、最新鋭のロードバイクをレースで走らせるため、自分の現在の実力を確かめるため、そしてみんなが熱中するヒルクライムレースを今一度体験するため、10年ぶりのヒルクライムレース出場を決意した。

選んだ大会は、日本最大のヒルクライムレース「Mt.富士ヒルクライム」。

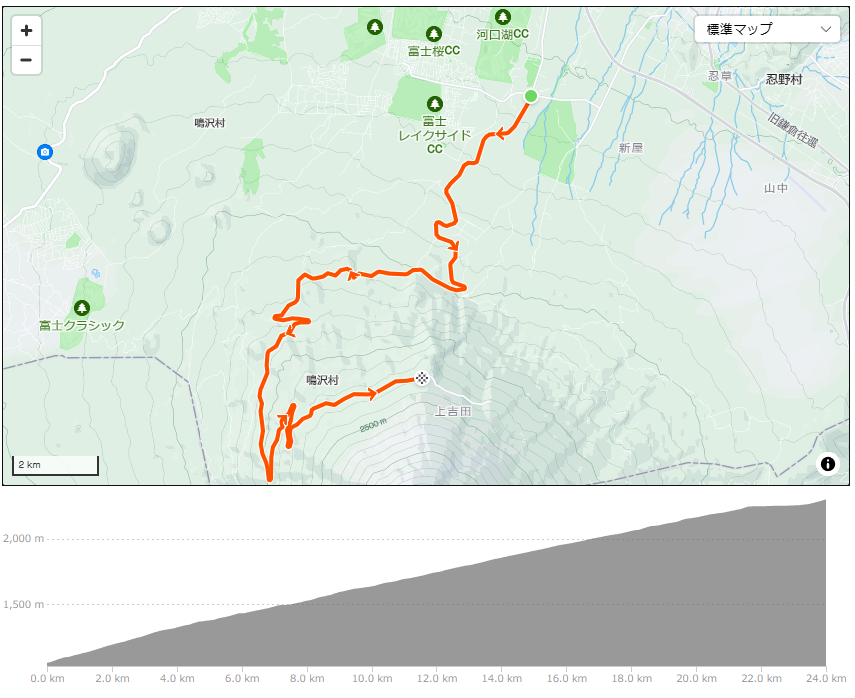

ゴールは富士山5合目。富士スバルラインを駆け上がる距離24km 獲得標高1255mのレースで、ロケーションの良さやコースの走りやすさから、ピーク時は9000人以上がエントリーする。

開催時期が近づくとXのタイムラインが富士ヒルの話題で持ち切りになるし、出るならコレしかないと思っていた。

エントリー受付開始日はPC前に待機。Webサーバーがパンクするほどの「エントリー峠」をなんとか乗り越え、エントリーした。

目指せ富士ヒル ゴールド

富士ヒルでは完走タイムによって色付きのフィニッシャーリング(コラムスペーサー)が貰える。

- 60分以下:プラチナ

- 65分以下:ゴールド

- 75分以下:シルバー

- 90分以下:ブロンズ

- その他完走者:ブルー

参加者の割合にすると、ゴールドは上位1~2%程度、シルバー以上は上位10~15%程度だ。

ゴールドリングは、ローカルなヒルクライムレースだと年代別優勝できるくらいの実力に相当する。

今回の目標は「富士ヒル ゴールド」すなわち65分切りとした。実力的には「余裕じゃないけど、不可能でもない」という絶妙な難易度だ。

ヒルクライマーにはならない

ヒルクライムの速さを決定づけるのは、FTPを体重で割ったパワーウェイトレシオ(W/kg)だ。

したがって、上りを主戦場とする「ヒルクライマー」はFTP向上に特化したトレーニングを行う。一方で贅肉はもちろん筋肉も犠牲にして体重を削ぎ落とす。

なので、本気でゴールドを狙いに行くなら、減量くらいはすべきだったんだろうが、やらなかった。

というのも、レース開催日は2024年6月2日。シクロクロスシーズン終了から3ヶ月、次のシーズンインまで4ヶ月というタイミングだ。

私の「本業」はあくまでもシクロクロス。無理に減量したり、トレーニング内容を大きく替えて、調子を崩したくない。おやつの量も減らしたくない。

したがって、ロードバイクで乗り込むボリュームは増やしたものの、練習内容はLT域からVO2MAX、無酸素域まで刺激するもの。食事も普段通りとした。

本当に強いサイクリストなら、フィジカルだけでゴールドを取れるはず。

コンディショニング自体はうまくいき、大会1ヶ月前からは峠に通い始めると、10年前と同等以上のタイムを記録できた。

もっとも、加齢に伴うフィジカルレベルの低下を機材がカバーしているとも思えるが。

フィジカル以外でタイムを削る

実走のペーシング

富士ヒルの距離は計測区間で24km、獲得標高は1255m。普段なかなか経験することのない1000アップ以上のヒルクライムだ。

こうした長丁場で重要になってくるのがペーシングだ。FTPを超えて無酸素運動が活発になると、急速に疲労が蓄積される。

溜まった疲労は回復させなければならないが、ヒルクライムレースで脚を緩めると大幅なタイムロスになる。つまり「踏みすぎ」は命取りだ。

したがって、FTPスレスレで踏み続ける必要があるが、ローラー台でのトレーニングと違い、実走には様々な外的要素がある。

勾配の変化や周囲の選手のペース、他には路面状況や風向きによっては、一時的にFTPを上回っても踏むべきシチュエーションは存在する。

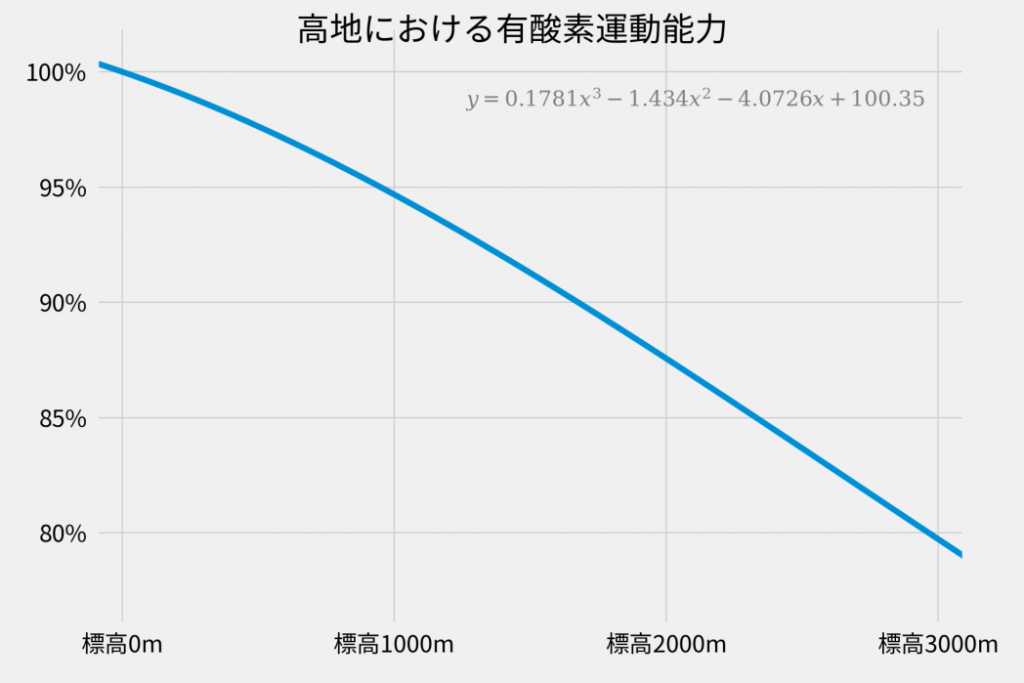

高地効果

また、富士ヒルは高い標高で競技が行われ、スタート地点が標高1050m、ゴール地点は2305mに達する。

空気が薄い状況では有酸素運動能力は低下する。

スタート時で有酸素運動能力≒FTPは平時の6%減、レースが進行すると徐々にパフォーマンスは下がり、ゴール地点では15%減となってしまうという。

この下がり幅には±5%程度の個人差があるらしいが、「普段のパワーはオーバーペース」「一定ペースはオーバーペース」を意識しないと一巻の終わりだ。

計測開始地点の標高は1051m。すでにこの時点で有酸素運動能力は低地に比べて6%低下しています。そこから一合目(1405m)では8%、二合目(1596m)で9%…と順調にパフォーマンスは低下し、ゴール地点(2305m)ではなんと15%低下します。

なぜベストを尽くせないのか ヒルクライムと高地効果の不都合な関係

ドラフティング

富士ヒルは勾配が緩く、ゴールド~シルバー上位の選手は平均時速が20km/hを超える。

そのため、他の選手の後ろにつき、ドラフティングを利用することで僅かながら脚を節約できる。

ペースが合う選手数名でトレインを組み、協調して先頭交代しつつ走ることで、単独よりずっと速いタイムを記録できるというわけ。

(順位を争う選抜カテゴリとは異なり)一般カテゴリの本質は「タイムアタック」。複数名で力を合わせることには何のデメリットもない。

知り合い同士で予め示し合わせ、チームTTよろしく隊列を組んで走る場合もあるらしいが、そう都合よくメンバーは集まらないので、走りながら、周囲の脚が合いそうな選手に声を掛けてトレインを作ることにする。

史上最強のペース配分表

富士ヒルは今回が初出場で、事前の試走もしていない。

ぶっつけ本番では、自分のペースが目標タイムに対して適正かどうかすら判断できないので、「富士ヒル特化型YouTuber」ことなすぴー氏が作成した史上最強のペース配分表に頼ることにした。

これは、目標タイムに対して、1kmごと、5kmごと、◯合目ごとの区間タイムを算出できるもの。

距離や獲得標高で単純計算したペース配分表とは異なり、勾配の変化による加減速までを考慮してシミュレーションされており、精度の高さがウリだ。

今回は目標タイムを65分に設定し、5kmごと+◯合目の想定通過タイムをステムに貼り付けた。

本番のレース中は、ゴールド達成ペースからの余裕or遅れ、体感的な辛さ、トレインの状況などから、どう動くか判断する。

レーススタートまで

土曜日の早朝5時半に自宅を出発し、富士山へ向かう。

早起きは苦手なので辛いが、レースは6:40頃スタートなので、生活リズムの調整という意味では悪くなかったかもしれない。

メイン会場の富士北麓公園に到着し、受付を済ませたら、陸上競技場にて行われているエキスポ会場へ。

各メーカーやショップのブースをウロウロ。サイクルモードや、シマノ鈴鹿の展示・物販エリアと同じような印象。

新製品を見たり、セール品をチェックしたり、知り合いと談笑しつつ過ごした。

夕方になすぴー氏と合流し、飯食って風呂入って、どう見ても誰かの下宿にしか見えない、やべー宿へ。

なかなかに趣深い部屋で、はしゃぎたいのは山々だったが、翌朝は早いし、早起きとロングドライブの疲れもあったので、10時頃には就寝した。

レース当日は4時半起床。割とスッキリ目が覚めた。

ジェルを吸ってバナナを食って、5時頃出発。

夜の間は雨が降っており路面はウエットだが、幸運にも朝方上がり、昼くらいまでは天気が保ちそうだ。

アップを済ませ、会場の招集エリアについたのが6時30分。ちょうど主催者選抜クラスの第1、第2ウェーブがスタートするタイミングだった。

富士ヒルのスタートは時間差で7回に分けて行われるが、各ウェーブ1000人以上が集まるわけで、今年からは各ウェーブ内でも小分けにスタートするよう改められた。

一定数のグループに区切られ、数分ごとにスタートする。私は第3ウェーブで、スタートが6:40~7:10となっていたが、走り出したのは7時頃だった。

レースレポート

成り行きで最前列からスタート。

とはいえ最初1kmはパレード区間なので、テンポくらいのペースで脚を回しつつ、速い選手が上がってくるのを待つ。

交差点を曲がって少し進むとアクチュアルスタート。計測ラインに合わせてグッとトルクを掛ける。

料金所を通過してから、1合目までの区間は勾配がきつめ。ペースを上げて前に上がっていく選手の流れに乗る。パワーは300W強。やや高めだが、上げすぎという程ではない。

ただ、途中で流石にオーバーペースだと感じたので、一旦落ち着いて、淡々と踏む走り方に切り替えた。

計測開始から3.3kmの1合目下駐車場で、予定タイムから20秒少々の遅れ。まだ序盤なので、焦らずペースを維持する。ここでオーバーペースになるよりは、不確定要素の多い後半に備えて脚を残したい。このあたりで、脚が合う数名のパックが出来上がった。

5.5km地点の1合目では予定を巻いて、ほぼオンタイムのゴールド達成ペースに。

1合目を過ぎると勾配が緩んでスピードが出始めるが、どれくらい踏めばいいのかわからない。

少し抑えすぎたのか、9km地点の2合目では予定タイムからは20秒の遅れに。

スタートから30分少々、10kmを越えた当たりで、数名のトレインが機能し始める。

顔ぶれを確認すると、スタート直後にパックになった選手もいた。1分ほどで先頭交代しながら登っていく。

メンバーの吸収と離脱を繰り返しながら進む途中で中切れに巻き込まれ、「オォォン…」と半泣きでブリッジを掛ける場面もあったものの、最後までこのトレインで走ることになった。

タイムを出すためのこの協調体制、なかなかに心地良い一体感だった。

ただ、タイムの方は12.7km地点の3合目で30秒遅れ。青空が見えて日が差しているが、ゴールド達成のほうは雲行きが怪しくなってきた。

ペースは上がらず、かといってトレインを置き去りに出来る独走力も無く、17.7km地点の4合目では達成ペースより2分遅れ。ゴールまでの15分ほどで挽回するのは流石に現実的ではない。

今後のベンチマークになるベストリザルト記録に目標を切り替える。

スタートから20kmを過ぎた頃、SNELジャージを着た大柄な外人選手に追いついた。

リッチーのスチールバイクをゴリゴリ踏む彼は、シクロクロスでよく見かける、ジェームス・アレクサンダー選手(名前は今調べた)。

標高は2200m。酸欠で知能が下がった私は「シッテル、オマエ」と何故か片言で話しかけてトレインに招き入れる。

なお、歳は4つ上だった。失礼が過ぎる。

残り2.5kmで現れる3連続のトンネル区間。ほぼ平坦なこの場所では40km/hを超えるスピードが出るが、彼のパワフルな牽引に大いに助けられた。

3つ目のトンネルを抜けたら残り200m。ここは再び斜度が強まり…といっても5~6%だが、平坦区間で踏み抜いた脚にとっては激坂だ。距離200mの上りが永遠に感じられたが、すべて出し切ってフィニッシュ。

ガーミンを止めてタイムを確認すると、1時間7分と少し。目標としていたゴールドには2分及ばなかった。

ゴールドの壁

ゴール地点は晴れており、気温も10度ほどあったが、すぐに預け荷物を受け取りに行き、体が冷える前に着替える。

目標タイムを上回る70分で登り切ったなすぴー氏とも合流し、名物の富士山メロンパンを食べつつ一休み。

さて。

…正直、ゴールドリングを甘く見ていた。

コンディションは良く、事前のヒルクライム練習ではベストタイムも出ていたし、本番ではペーシングもうまくいった。

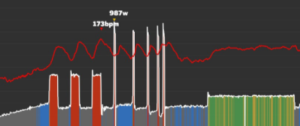

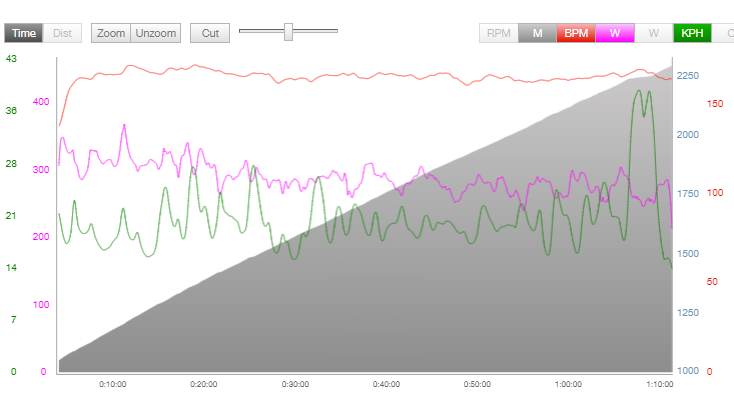

パワーを分析すると、1時間7分で平均パワーが290W(92%FTP)。高地効果による有酸素運動能力の低下を考慮すると上出来だろう。

レース後半ノコギリ状にパワーが上下しているのは、数名でトレイン組んで先頭交代している部分。

ゴールでは完全に出し切って、大臀筋の痛みでしばらく歩けなかったほど追い込めた。

それでも2分も届かなかったのは、完全に実力不足だったんだろう。鍛え直しだ。

サクッとゴールドを取って、最初で最後の富士ヒルにしようと思っていたが、また来年、挑戦する動機ができた。

最後に。富士ヒル初参加ながら戸惑わずにスタート位置につき、実力を発揮できたのは、2日間にわたってアテンドしてくれた富士ヒル特化型YouTuberのおかげだ。

一人だったら土地勘のない場所でスムーズに動けなかっただろうし、夜眠れなくて30時40分スタートだったし、寝ブッチDNSの可能性すらあった。

ありがとうなすぴー。来年もよろしくw