前半はFTP領域のクライミング+短いダッシュ、後半は激しいインターバルの応酬となるワークアウト。

LT域からさらにアタックをかける能力や、繰り返しの大負荷に耐える能力を養う。

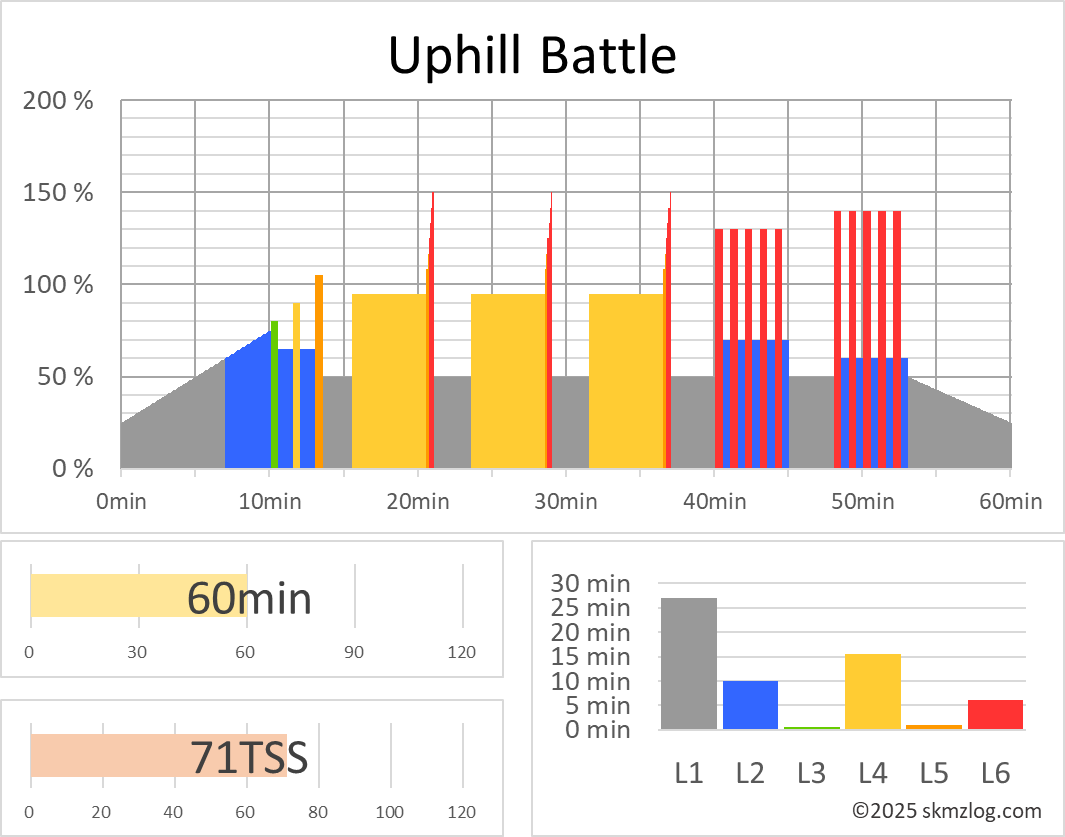

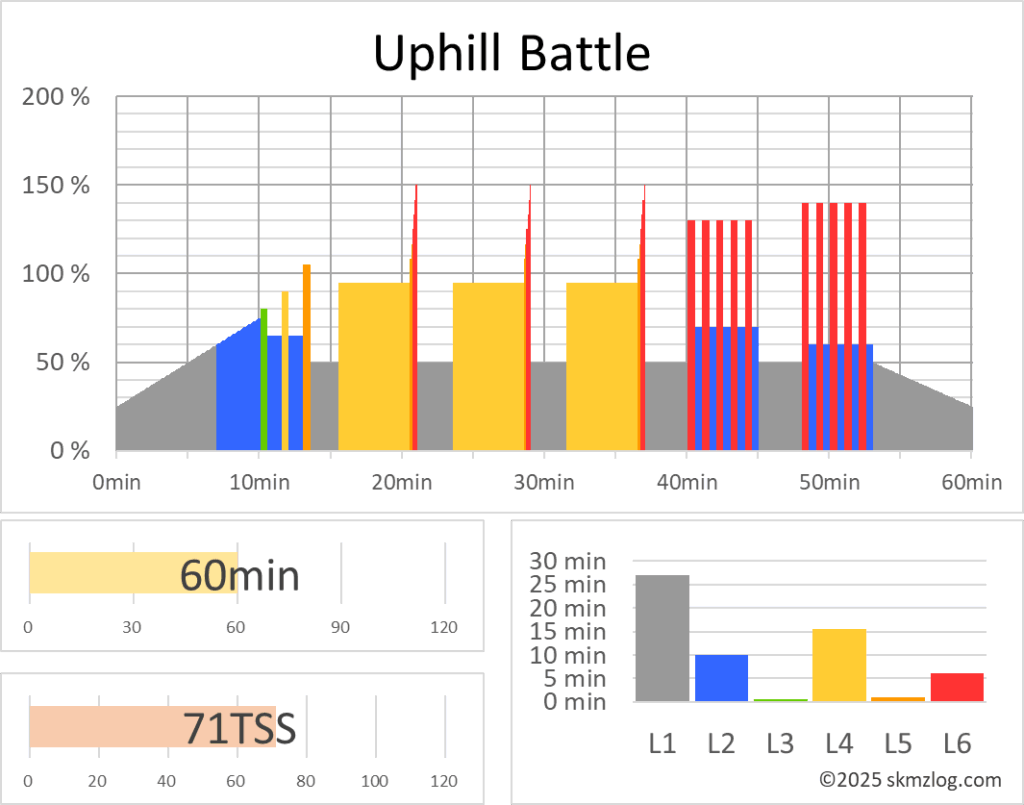

30-60 Minutes to Burn > Uphill Battle

https://whatsonzwift.com/workouts/30-60-minutes-to-burn/uphill-battle

メニュー

- アップ

- 25→75% 10分

- 80% 30秒 (95rpm)+65% 1分 (85rpm)

- 90% 30秒 (105rpm)+65% 1分 (85rpm)

- 105% 30秒 (115rpm)+50% 2分 (85rpm)

- メインセット

- 95% 5分 (95rpm)+100→150% 30秒

- 50% 2分30秒 (85rpm)

- 95% 5分 (95rpm)+100→150% 30秒

- 50% 2分30秒 (85rpm)

- 95% 5分 (95rpm)+100→150% 30秒

- 50% 3分 (85rpm)

- 5セット×(130% 30秒 (100rpm)+70% 30秒 (90rpm))

- 50% 3分 (85rpm)

- 5セット×(140% 30秒 (100rpm)+60% 30秒 (90rpm))

- クールダウン

- 50→25% 7分

ワークアウトについて

このワークアウトは、登りでの競り合いを想定したトレーニングメニューだ。

メインセット前半では、LT領域での持続的なペダリングと短時間の高強度インターバルを交互に繰り返す。

95% 5分 (95rpm)+100→150% 30秒+50% 2分30秒 (85rpm)

5分間の95% FTP走+直後の30秒ダッシュの後は、そのたびに脚をリセットするように50% FTPの回復走が挿入される。ただし回復走は2分30秒と短いため、セットをこなすに従って疲労が蓄積されていく。

徐々に辛くなっていくが、疲労が溜まった脚で、有酸素運動域で追い込んだ状態からさらに高出力を絞り出すことで、ヒルクライム中にアタックが掛かるような場面における対応力を養うことができる。

ワークアウトの後半では、30秒+30秒のマイクロインターバルを行う。

- 5セット×(130% 30秒 (100rpm)+70% 30秒 (90rpm))

- 50% 3分 (85rpm)

- 5セット×(140% 30秒 (100rpm)+60% 30秒 (90rpm))

合計10本行う無酸素インターバルは、

前半5本のパワーが130%+70%、後半5本が140%+60%となっている。

疲労が蓄積した状態でスプリント耐性と瞬発的な出力維持能力を刺激する。アタックの応酬でふるい落とすようなイメージで、いずれのセットも短いが負荷は重く、レストでもある程度の出力を維持しなければならない。

セット数を重ねるたびに脚の疲労は蓄積され、出力維持には強い精神力も求められる。

ワークアウトを通してケイデンス指定があるため、フォームを安定させ、スムーズなペダリングで脚への負担をコントロールする必要がある。

また、無酸素インターバルでは力を出し切る一方で回復区間ではしっかり脚を緩めて心拍と呼吸を落ち着けることが重要になる。

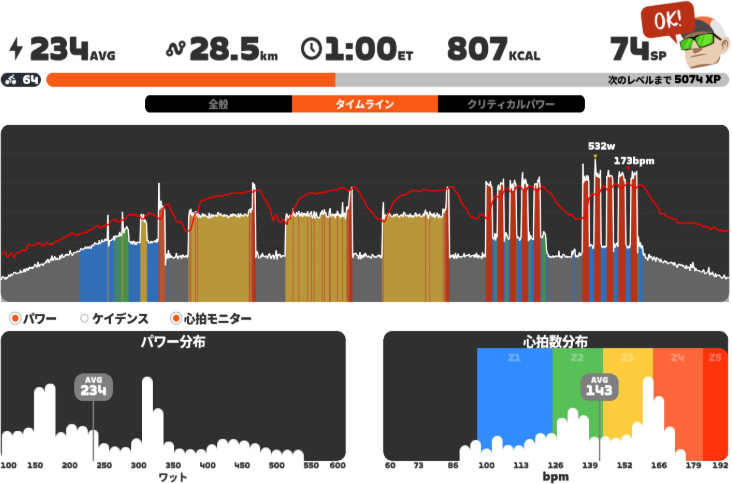

ワークアウト実走

負荷調整で+3%して、103%でチャレンジ。

メインセット前半はやや変則的ながらほぼFTPインターバル、後半はCXシーズンのトレーニングでよくやる30-30そのもの。内容としてはきわめてオーソドックス。

チャーハンもラーメンも食べたい人向けの、半チャンラーメンセット的なイメージのワークアウトだ。

ローラーでやるLT走は(精神的な負荷が高いので)苦手だが、心を殺して5分踏む。最後のダッシュは勢いで行ける。これを3回。

そして、レストもそこそこに後半の30-30インターバルへ。

あえてレストを短くして、疲労状態での無酸素インターバル耐性向上を狙っているのだろう。

前述の通り、シクロクロス対策メニューでしょっちゅう(登りの実走で)やっている30-30。なので、辛いけど乗り切れる。

ケイデンス指定が100rpmで、コントロールがやや難しかったが完遂。

11月も下旬。ぐっと気温が下がって、エアコン無しでもオーバーヒートしなくなってきた。